必見!激アツ怪異譚!「芸州武太夫物語絵巻」【ネタバレ配慮】

2023/9/1柳川藩主立花家に伝来した「芸州武太夫物語絵巻」は、全3巻の長さを合わせると、およそ34.5メートルにおよびます。

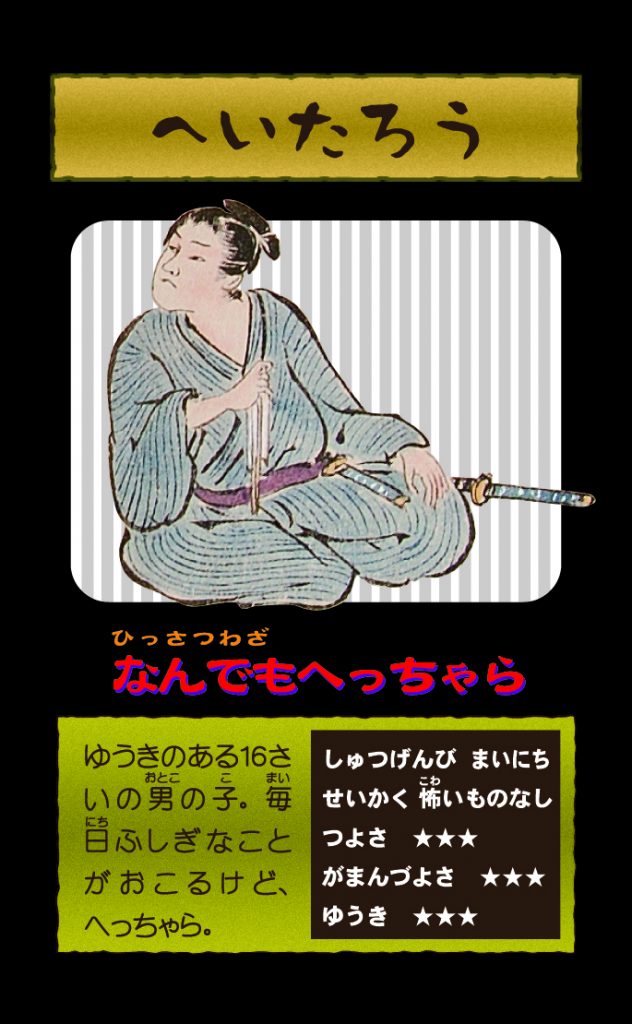

江戸時代に備後国三次(今の広島県三次市)に住んでいた稲生武太夫 イノウ ブダユウ(1734-1803) が、まだ平太郎という幼名を名乗っていた寛延2年(1749)7月に体験した、怪異現象が描かれた絵巻です。

こどもも大人も楽しめる展示のため、立花家に伝来した諸々の美術工芸品を物色していたところ、館長から「オバケの絵巻があるよ」と推薦されました。

描かれているのは、こんなオバケ。

え、超ワクワクするんですけど……

え、予想外の衝撃のラストを迎えるんですけど……

この面白さと驚きを、こどもたちにも体験してもらうには、どうすればよいでしょうか?

この絵巻は実録レポです。

旧暦の7月1日から1カ月、全30日間のできごとが描かれているからこそ、ラストの衝撃が際立つのですが、長い文章になると最後まで読んでもらえない可能性があります。

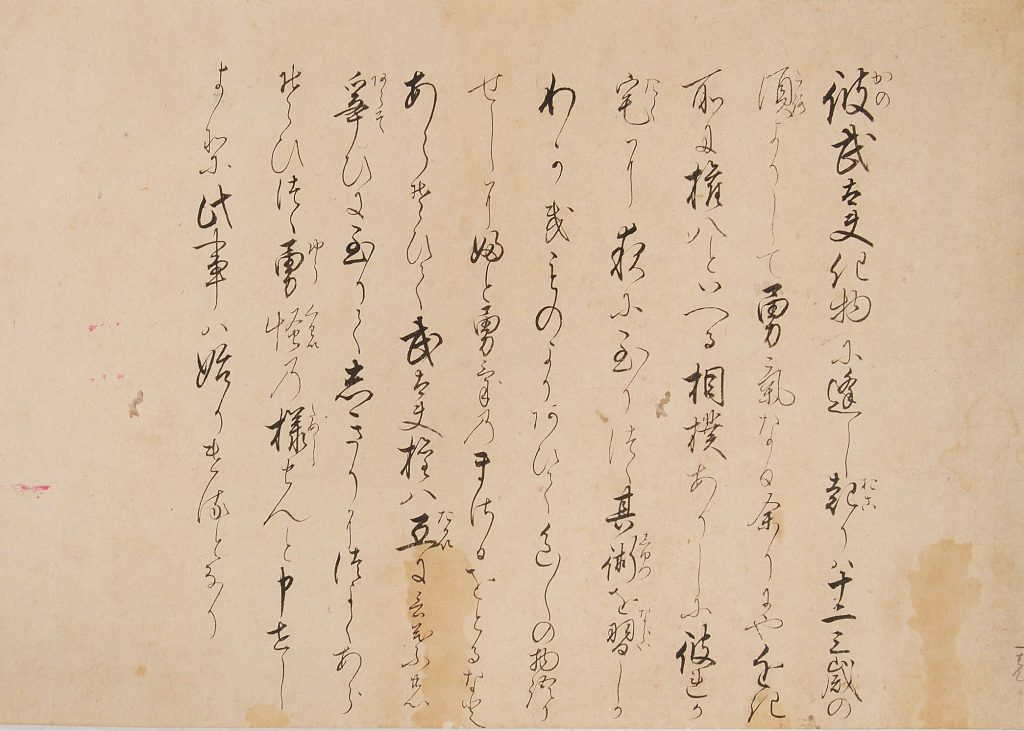

ちょっと、冒頭をみてみましょう。

「 彼の武太夫、化物に逢し起りは、十二三歳の頃よりして、勇気なる余りにや…… 」………………。

小学1年生を想定して、伝わりやすい表現に言いかえてみます。

主人公の名前は、「武太夫」より幼名の「平太郎」が良さそうです。

勇気なる余りにや、勇気いっぱい、勇気凜々……勇気りんりん!

そうだ!

アンパンマンの絵本をイメージしつつ、絵巻の文章から逸脱しないよう苦心しながら翻案しました。

翻案したテキストを映像化したものが、こちらになります。

『へっちゃらへいたろう(稲生物怪録)』

You Tube「立花家史料館公式チャンネル」で全巻公開中

*英語の字幕も用意しています

絵巻は、畳に座った膝の前に置き、両手で開いて鑑賞します。

肩幅ほどの一場面を読み、読み終わったら巻き込んで、また肩幅ほどを開いて次の場面を読む、の繰り返しで読みすすめる、ひとりじめ形式の娯楽です。

立花家のお殿さまやお姫さまが、私的な空間でひそやかに楽しんでいた絵巻を、全世界に公開して、皆さまと一緒に楽しめる時代になりました。

時代をこえて伝えられた衝撃のラストを、ぜひネタバレ前にご堪能ください。

ここからはネタバレを含みます。

魔王・山本五郎左衛門が負けを認めた、平太郎の勇気。

オバケを倒すのではなく、怪異に惑わされない強さが評価される点が、とても興味深いです。

衝撃のラストで明らかになった、勇気ある16歳と根競べして100人に勝つと「魔王のなかの魔王」(原文では「魔王の頭」)になれるという奇妙なシステムや、86人目という絶妙な数字など、この物語は、民間伝承の怪異説話とは異なる風情があり、そこに時代を超えて通じる面白さを感じます。

平太郎がどんな怪異にも動じない様子は、物語の重要なポイントです。

小学1年生にもしっかり伝わる表現を模索しました。

平気、平気の平左、平気の平太郎……へっちゃら平太郎!

響きもよく、強そうです。

もちろん、脳内BGMは「CHA-LA HEAD-CHA-LA」(アニメ「ドラゴンボールZ」主題歌)。

おかげでリズミカルな文章に仕上げられました。

しかし、いったい何故、広島在住の平太郎(16歳)の体験談が、福岡の柳川藩主立花家に伝来した絵巻に描かれているのでしょうか?

実は、「芸州武太夫物語」には、原典があります。

平太郎の体験談はいつしか評判となり、平太郎本人が書き留めたり、知人が平太郎から聞き書きしたりと、後年には文書に起こされたようです。

そして、求めに応じて、次々と写本がつくられていきました。

その過程で、絵本や絵巻にも仕立てられ、 怪異の内容や出現順に差異がある異類本も派生していき、さまざまな題名で流布したとみられています。

江戸時代の国学者・平田篤胤(1776-1843)は、平太郎の体験談に強い関心をもち、門人らと諸本の校合整理をすすめ、集成本をまとめさせました。

ちなみに平田篤胤は、国学者として大成する一方、霊界研究にも勤しみ、天狗の仙境で暮らしたという寅吉を取材した『仙境異聞』や、前世の記憶をもつ勝五郎を取材した『勝五郎再生記聞』を著しています。

近代になっても、平太郎の体験談は、いろいろな文芸作品、ときには講談のモチーフとなり、 忘れ去られることなく、多くの人々に愛好され続けました。

今年は平太郎の没後から220年、平太郎の体験談は ≪稲生物怪録≫ と総称され、超長寿人気コンテンツとしてマルチメディア展開がなされる一方、 ≪稲生物怪録≫ を対象とした多角的な研究も深められています。

そして2019年4月には、≪稲生物怪録≫ の聖地である広島県三次市に、湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)が開館しました。

湯本豪一記念日本妖怪博物館(三次もののけミュージアム)HP

博物館について > 《稲生物怪録》- 三次の妖怪物語 – より

当館所蔵の「芸州武太夫物語絵巻」も、多種多様な≪稲生物怪録≫ のなかの一例です。

ほかの≪稲生物怪録≫ と比べて論じてみたいところですが、登場人物の名前表記に注目するだけでも数系統があり、とても複雑です。

例えば、上記映像の音声では、魔王・山本五郎左衛門の名前を「ヤマモト」と読んでいます。

実は、ほかの≪稲生物怪録≫では、「サンモト」とルビが書かれている例が多く、山本を「サンモト」と読むと魔王っぽさが強まる気がするので、わたしとしては「サンモト」と読んでほしかった……

ですが、当館の絵巻にはルビがないので、ほかの≪稲生物怪録≫ を知らない読み手ならそのまま「ヤマモト」と読む方が一般的です。

逆に、ライバルの真野悪五郎(原文では「真の」)には、わざわざ「まこと」とルビが振られ、原文のままだと「マコトノ」になりますが、 ほかの≪稲生物怪録≫ にならって「シンノ」と読んでいます。

さらに、主人公の名前も、原文は「武太夫」としか書かれていません。

ほかの≪稲生物怪録≫ に例があるので、「武太夫」に慣れ親しんでいたはずの立花家のお殿さまやお姫さまはには遠慮せず、幼名の「平太郎」をひっぱってきました。

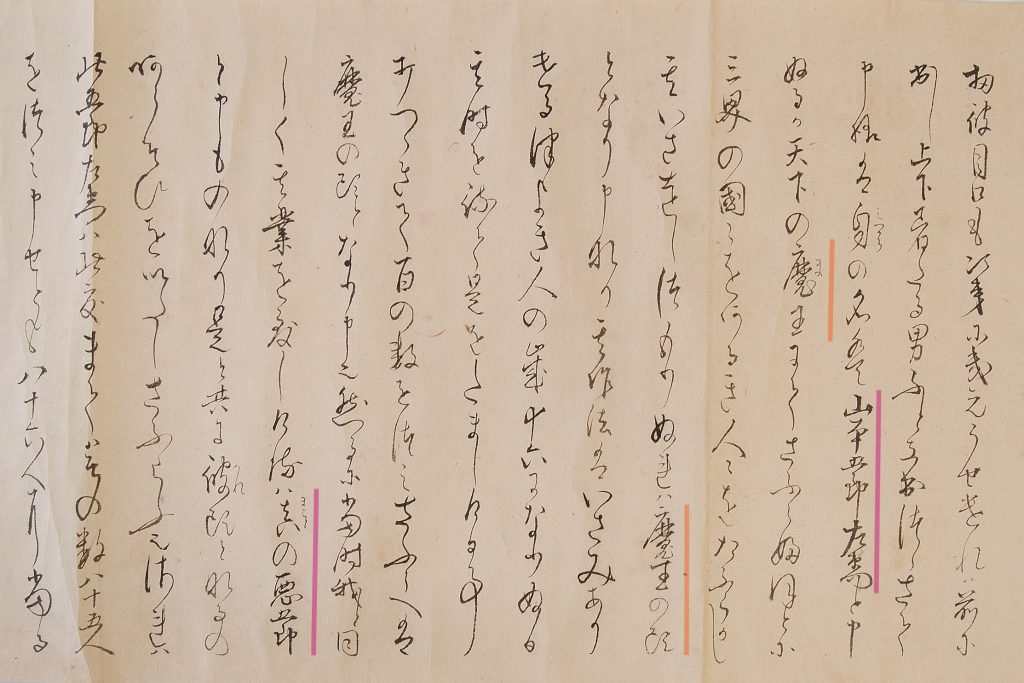

※下の画像のピンク傍線箇所を参照。

オレンジ傍線箇所には「魔王」「魔王の頭」と実際に書かれているのでご確認ください。

まだまだ注目すべきポイントはあるのですが、諸本を比較検証して≪稲生物怪録≫ の成立を探るような研究は然るべき方々におまかせして、当館所蔵の「芸州武太夫物語絵巻」を、絵巻という作品として見てみます。

この絵巻の第一印象は、大名家伝来品にしては質素だな、内容も期待できそうにないな、でした。

もともと、本紙に別紙1枚を裏打ちしただけのラフな表装ではありますが、繰り返し読まれたことを想像させるほど傷み、収納箱も失われてしまっています。

しかし、開いてみると、すっきりとした丁寧な文字に、上品な色彩で巧みに描かれた狩野派系の絵が添えられた、大名家にふさわしい上作で驚きました。

こちらで1巻目の前半を公開しています

ほかの≪稲生物怪録≫とくらべると、怪異現象だけを記述する系統になり、シンプルで分かりやすい文章で語られています。

しかし残念ながら、文字も絵も、作者名は記されていません。

巻末は、「武太夫が直接話したことを詳しく書きました」とあっさり終わり、立花家が絵巻を入手した経路も分かりません。

いまのところ、平太郎が仕えた広島藩主浅野家と婚姻を結んだ際に入手した可能性、もしくは、柳川藩士・西原晁樹が平田篤胤門下であったので、その縁で立花家に納められた可能性を考えていますが、どちらも裏付けはありません。

同じく浅野家と婚姻関係がある尾張徳川家にも、江戸時代に描かれた筆者不明の「武太夫物語絵巻」3巻(徳川美術館所蔵)が伝来しているようですが、文章に差違がみられます。

徳川美術館HP

企画展「怪々奇々―鬼・妖怪・化け物…―」(2020.7.18~2020.9.13開催) より

現時点の2例だけでは、検証も不十分です。

「うちにも≪稲生物怪録≫ の絵巻あるよ」という大名家関係者の方、いらっしゃいましたら是非ご教示ください。

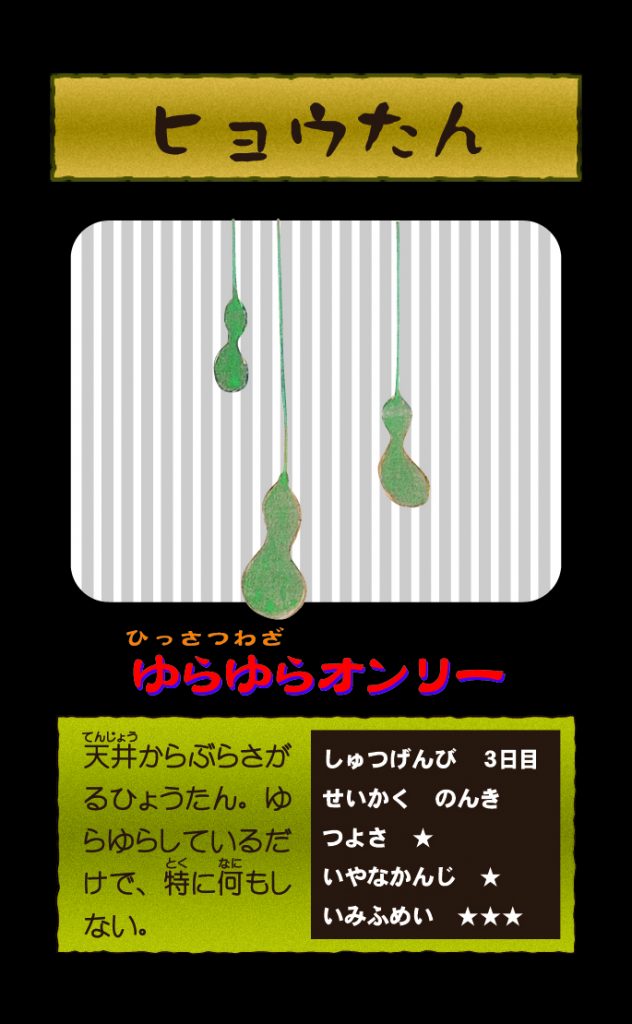

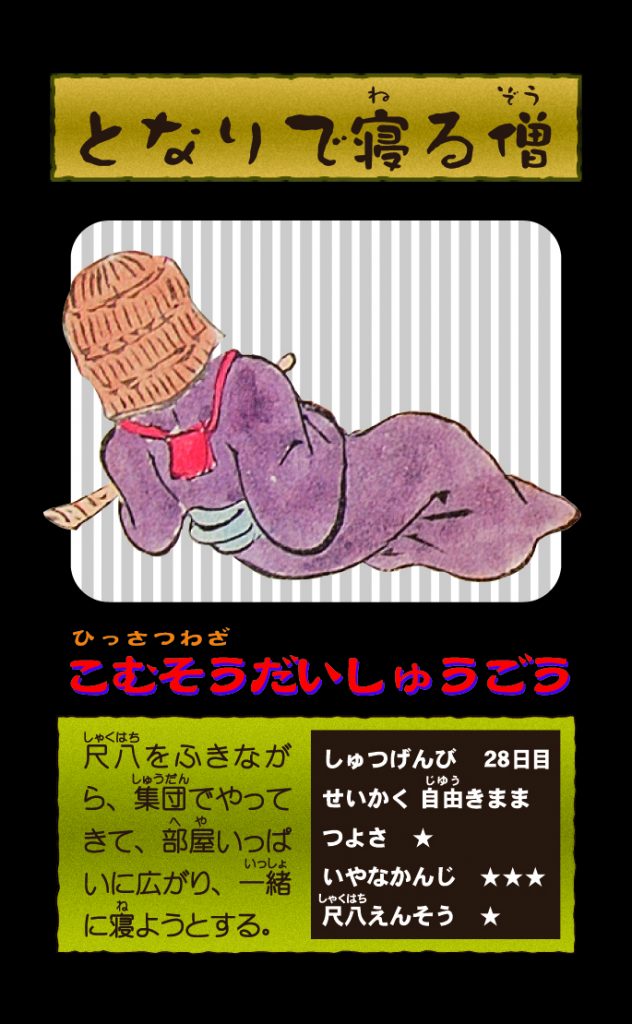

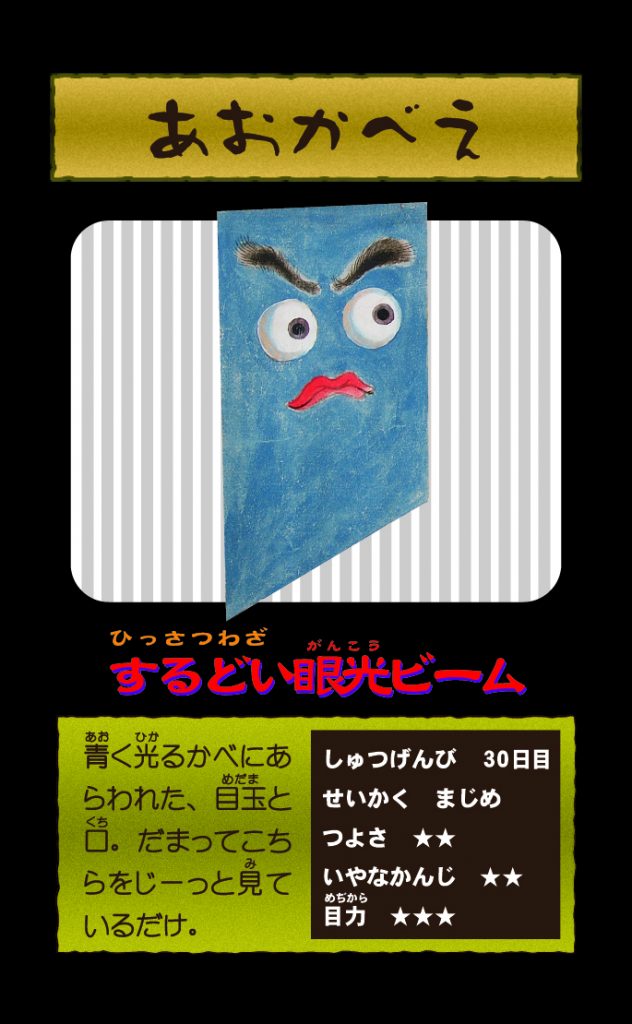

難しいことはさておき、 柳川藩主立花家伝来の「芸州武太夫物語絵巻」に描かれたオバケたちは、どれもとてもカワイイ。

これだけは自信をもって断言できます 。

立花家史料館の総力をあげて作成した特製おばけカード。

自慢の逸品なので、ぜひとも見ていただきたい!

平太郎のHは、ヒーローのH。

参考文献

杉本好伸 編『稲生物怪録絵巻集成』2004.7.1 国書刊行会 、『改訂版 妖怪いま蘇る-《稲生物怪録》の研究-』20133.3.29 三次市教育委員会、杉本好伸 「 《稲生物怪録》資料紹介 徳川美術館所蔵『武太夫物語絵巻』について」(広島近世文学研究会編集『鯉城往来 17号 』2014.12.30 広島大学文学部)

*** ココまで知ればサラに面白い ***

学芸員として人前で作品解説をする際、ココまで知ればサラに面白くなるけれどと思いながらも、時間等の都合でフカボリせずに終わらせることは少なくありません。そんな、なかなかお伝えする機会のないココサラ話をお届けします。