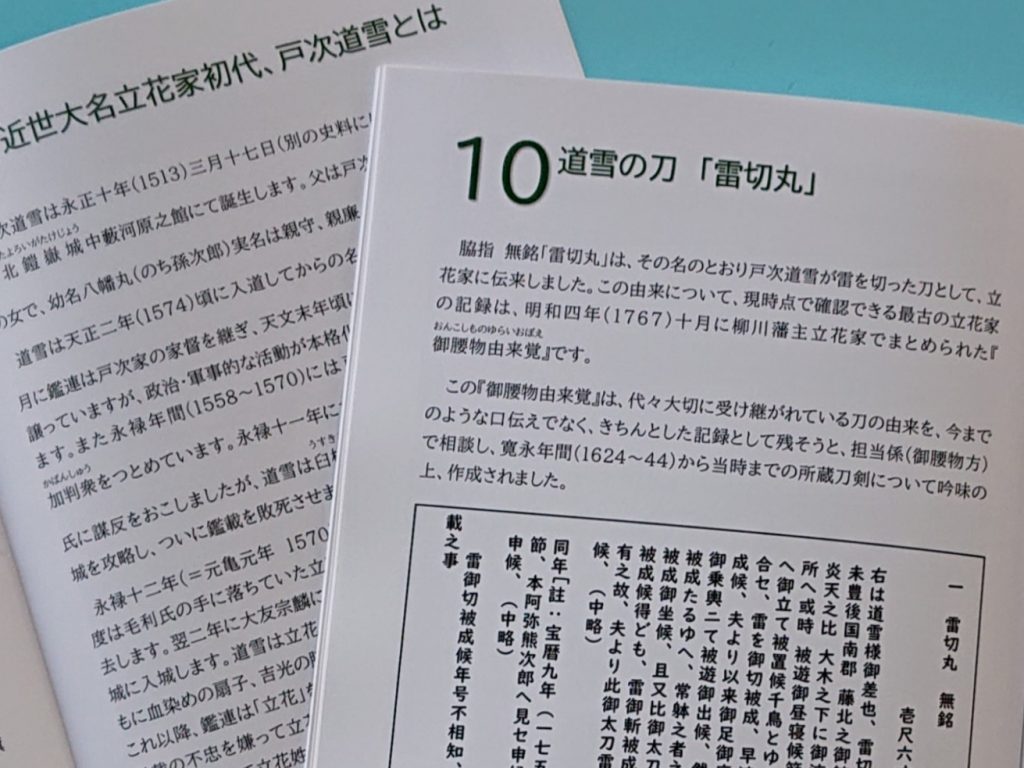

脇指 無銘「雷切丸」は、その名のとおり戸次道雪が雷を切った刀として、柳川藩主立花家に伝来しました。

脇指 無銘 雷切丸 鎌倉時代~室町時代 刃長58.5㎝ 立花家史料館所蔵

脇指 無銘 雷切丸 鎌倉時代~室町時代 刃長58.5㎝ 立花家史料館所蔵

まずは、戸次道雪[1513~1585] ってどんな人?

戸次 ベッキ 道雪ドウセツ は、戦国時代の後半を戦いぬいた勇将。

子どもの時の名前は八幡丸 ハチマンマル 、大人になると鑑連 アキツラ と名乗り、出家後の名前が道雪です。

豊後国(現在の大分県)を中心に九州北部を治めていた大友家のために、17歳の初陣から、合戦に臨む陣中で没した73歳まで、数多の合戦で活躍しました。

江戸時代を通じて柳川藩11万石を治めた近世大名立花家の初代として数えられています。

「雷切丸」の由来について、立花家に残る文書のなかで、現時点で確認できる最古の記録は、明和4年(1767)10月にまとめられた「御腰物由来覚」です。

この「御腰物由来覚」は、立花家で代々大切に受け継がれてきた刀の由来を、今までのような口伝えでなく、きちんとした記録として残そうと、担当係(御腰物方)で相談し、寛永年間(1624~44)から当時までの所蔵刀剣について吟味の上、作成されました。

この 「御腰物由来覚」の 翻刻 が、『柳川の美術Ⅱ』に掲載されているので、「雷切丸」の項を全文引用してみます。

※柳川市史編集委員会『柳川文化資料集成 第三集-二 柳川の美術Ⅱ』(柳川市 2007.3.22発行、2020.3.31第二刷)409頁掲載の翻刻を引用。ただし読みやすいように、異体字、合字、変体仮名を通用の文字に改めています。

『柳川の美術Ⅱ』はこちらでご購入いただけます

一 雷切丸 無銘 壱尺六寸七分半 御脇差

右は道雪様御差也、雷切と申訳は、鑑連公未豊後国南郡藤北之御館に被成御坐候節、炎天之比 大木之下に御涼所御しつらい、此所へ或時 被遊御昼寝候節 雷落けり、御枕元へ御立て被置候千鳥とゆふ御太刀を被遊御祓合セ、雷を御切被成、早速御涼所を御立退被成候、夫より以来御足御痛被成、御出陣にも御乗輿ニて被遊御出候、然とも御勇力御勝レ被成たるゆへ、常躰之者之達者より御丈夫ニ被成御坐候、且又比御太刀最初は千鳥と御附被成候得ども、雷御斬被成候以後其印御太刀有之故、夫より此御太刀雷切と御改名被成候、

この刀は道雪様の所用刀である。雷切という名の由来は次のとおり。

鑑連公がまだ豊後国藤北館(現在の豊後大野市)にいたとき、炎天のころ大木の下に涼所を設けていた。

あるとき、そこで昼寝をしていたら、突然の落雷。枕元の刀を抜いて雷を切り、すばやく涼所から立ち退いた。

それ以来、足が痛み、出陣に輿を使用するほどであったが、勇力に勝れていたので、並の武者よりも活躍した。最初「千鳥」と付けられていた太刀は、雷を斬った印があるため、「雷切」と改名された。

ここまでが、道雪が雷を切った場面です。

このくだりは、「御腰物由来覚」から100年程さかのぼった、寛永12年(1635)の自序がある『大友興廃記』にも描かれています。

戸次鑑連いまた南郡藤北に居住のとき、炎天のころ、大木の下にすゝみ所をこしらへ、ひるねして有りし、おりから雷鳴落、まくらもとにたてをきたる千鳥といふ太刀を抜あわせ、雷をきりてすゝみ所をとひさりぬ、それより以来足かたハにして、出陣も輿ならてハ不叶されとも、勇力のすくれたるに依て、常の者達者成にハまされり、扨千鳥と云太刀雷にあたりたるしるしあり、それより此太刀を雷斬と号せられたり(『大友興廃記』巻六「鑑連雷を斬事』 )

大友氏の興亡を大友義鎮、義統の2代を中心に描いた軍記『大友興廃記』の作者は、豊後国佐伯の領主に仕えた杉谷宗重とみられています。昭和初期にはじめて活字化されるまでは、写本で存在が知られていました。

「御腰物由来覚」と共通する表現が多いので関連がありそうですが、現時点では何とも言えません。ただ、江戸時代初期には、道雪が雷を切った刀のことは、知る人ぞ知る話であったようです。

「御腰物由来覚」の「雷切丸」の項 はまだ続きます。

好雪様御代大膳様へ被進之候、然処 大膳様御逝去被成候節、御道具皆御払に相成よし、此□此御太刀も御払相成可申之処、矢嶋石見殿御聞付被成、此太刀者払抔へ差出候物ニて無之、大切之御重宝ニて有之候間、御取被成候由、夫より矢島采女家ニ持伝居申候処、 鑑通公御代宝暦九年卯之 御発駕前、矢嶋周防進上之、但白鞘ニて差上ル、三原之由承伝之処、同年六月御拭之節、本阿弥熊次郎へ見セ申候処、相州物之由申候、宝暦十辰十二月右雷切差上候為代リ大和守安定御小サ刀被下之、但白鞘、

雷御切被成候年号不相知、追て吟味之上書載之事

その後この刀は、初代藩主・宗茂から2代藩主・忠茂へと渡り、さらに忠茂から息子の大膳(茂辰、吉弘氏を名乗るが20代で早世)へと渡る。

大膳の没後、この刀も遺品分与の対象となっていたが、弟の矢嶋石見(行和/立花茂堅)が聞いて、この刀は分与するものでなく「大切の御重宝」であるとして、矢嶋家にて伝えることにした。

7代藩主・ 鑑通の代になり、宝暦9年(1759) に江戸へ出立する前、矢嶋周防がこの刀を白鞘におさめて鑑通へと進上した。それまで三原の刀だといわれていたが、同年6月に刀剣鑑定を家業とする本阿弥家の一門の熊次郎が、相模国(現在の神奈川県)の刀工の作と判断した。

宝暦10年(1760)12月に、この雷切の代替として、白鞘におさめた大和守安定の小サ刀(脇指)が矢嶋家へと下賜された。

雷を切った年号は現時点ではわからないので、あとで調べて書くことにする。

結局、追記はなく、雷を切った年号は不明なまま「雷切丸」の項は終わります。

しかし、時代は下がりますが、天保年間(1830~44)頃に立花家で私的にまとめられた系図『御内實御系譜下調』では、戸次道雪の重要な経歴が書き上げられているなかに、

天文十六年丁未六月五日 雷斬ル 時年三十五歳

と記されています。

西暦に換算すると1547年6月22日……この年月日の根拠は全くわかりませんが、雷を切ったことが特筆すべき業績とされているのが、非常に興味深いです。

実は、道雪の40代以前の経歴はあまり分かっていません。

道雪は天文19年(1550)に戸次家の家督を甥の鎮連に譲りますが、この頃から政治・軍事的な活動が本格化していきます。一人娘の誾千代が生まれたのは、永禄12年(1569)56歳の時です。

現時点では、道雪の足が不自由であったかどうかも、一次資料では確認できていないのです。

また、「雷切丸」の刀身が短くされ、太刀から脇差となった経緯もよく分かっていません。本阿弥家により「相州物」と鑑定されていますが、大磨上無銘となる現状の刀身からは、相州伝と確定するのは困難です。

ただ確実なのは、道雪が雷を切った刀として「雷切丸」が立花家の血筋に伝えられて来たこと、当館で雷切丸を展示できるのは矢嶋家のオカゲだということです。

そして今、「雷切丸」は私たちも驚くほどの知名度を誇り、多くの方々に愛されています。

矢嶋さん、本当にありがとう。

「雷切丸」や「短刀 銘吉光」【国宝】、「大友家文書」【重要文化財】や「立花家文書」【重要文化財】のことを解説するオンラインツアーを開催します。

道雪のことをもっと詳しく知りたい方にも、おススメです。

オンラインツアー「大友と立花、歴史の絆-九州の名門が紡ぐ戦国史」

(2024.2.17開催)立花家のルーツであり主家である大友家との歴史を紐解くべく、大分と柳川の2地点を結んだ特別配信にて、実物の文書をひらいて解説します。 ◆解説ブックレット(A5版フルカラー 40頁)付

◆◇◆ 立花家伝来史料モノガタリ ◆◇◆

立花家伝来史料として、現在まで大切に伝えられてきた”モノ”たちが、今を生きる私たちに語ってくれる歴史を、ゆっくり読み解いていきます。