2024/4/15

宗茂である。

11月27日は、儂が柳川の大名として旧領復帰を果たせた記念すべき日である。

関ヶ原合戦の後、改易し浪々の日々を過ごす事となったのだが、領地を無くし、そして妻の誾千代を亡くし、失意のどん底であったのだが、多くの者に世話になり20年の浪々の日々から、奇跡的に元の領地柳川へ大名復帰を果たす事ができた。

旧領復帰を遂げた武将は江戸時代に唯一儂一人であった。

当世に蘇り、妻誾千代にも再会を果たす事が叶い、誾千代に見せたかった儂の旧領復帰の日を共に過ごす事ができるというのは誠に嬉しい。

そして戦乱の世を生き抜いた我らの物語を、当世を生きる皆に伝えていきたいの。

タグ: 史料館イメキャラ

Posted in 立花宗茂 | 復活の日の神事 ~宗茂 はコメントを受け付けていません

▲ページの先頭へ

2024/4/14

誾千代じゃ。

久方ぶりに皆々へ報告をしたいと思う。

11月27日は、我が夫 宗茂様が柳川への旧領復帰を果たした日であった。

その日に行われた神事について記したい。

宗茂様は 関ヶ原合戦で西軍についたが為に改易となり京へと登られた。

その時が我ら夫婦の今生の別れとなってしまった。

しかしそれから20年後、旧領柳川で大名として返り咲いたのでござります!

柳川で生きてお迎えする事は叶わなんだが当世にて蘇り、記念すべき11月27日を共に過ごせる事祝着至極にござりまする!

歴史に残るお前様のご活躍があったからこそ立花家の歴史が当世まで続いておるのでござりまする!

そして立花の義を貫いたお前様の人柄と、良き家臣に支えられた事で戦乱の世を生き抜いたのでござりまする!

お前様は我にとっても当世の民達にとっても “ひーろー”であり、立花家の誇りでござりまする!

復活の武将・立花宗茂の正室であり、一次史料で確認できる「女城主」の希少な例でもある誾千代姫の生涯を、立花家史料館公式チャンネルにて紹介しています。

タグ: 史料館イメキャラ

Posted in 誾千代 | 復活の日の神事 ~誾千代姫 はコメントを受け付けていません

▲ページの先頭へ

2019/10/19

まずは、

我が青軍と元親殿の赤軍

それぞれの指揮を高めておるところで御座りまする❗️

大将だけで考える作戦は、皆様の伸び伸びとした戦には繋がりませぬ…

軍の中で意見を出し合い、

全員合致の上で行う戦こそ、真の戦で御座りまするな😎

続いて我が軍の最強助っ人『コッポリー』

彼奴は参加しておる誰よりもたくましい腕をしておった故、命は頭につけておりまする!

背の低いお子には天敵にござりまするな😁

水の妖精でさえも、戦に出陣する時代が来たので御座りまするなぁ…

続いて、赤軍の刺客

陣羽織を羽織った背の高い侍

この者は中々の強者に御座りましたが、我ら青軍には敵いませぬ!!

返り討ちにして差し上げ申した😆

さて、続いては

『わたくしvsシリーズ』に御座ります

全滅戦の最中、わたくしも戦場を駆け回り多くの侍をなぎ倒してやり申した🔥

休憩中を狙われたこともござりましたが…

敵軍の大将元親殿も、落としてやり申した!

…しかし元親殿、拡声機を手によくあのような動きができ申したなぁ🙄

わたくしの武功、

特とご覧あれ。

あ!此奴!此奴で御座りまする❗️わたくしを2回も瞬殺いたした赤軍の青き忍び❗️

ややこしゅう御座りまするが、此奴が我が軍に紛れ込んでおったのは全く気づきませなんだ…

周りの皆様もわたくしが落とされたことに気づいておりませなんだ😨

さぁ、いよいよ

バトルロワイヤル❗️

この戦はこれまで味方だった者、全員敵❗️

信じる者は己のみ❗️

当然、わたくしや元親殿は格好の的でござりまする!

小さきお子達の我らを狙っておる目はまるで鬼のようでござりました👹

わたくしがとった行動は…

『戦略的撤退』と書いて、

逃げると読みまする!🤣

とにかく逃げ回り申した❗️

ご覧くだされ、戦っておる元親殿を横目に逃げ回っておるわたくしを

しかし、それもまた作戦

隙あらば疾風の如き一閃✨

こうして最後まで生き残ったわたくし

後はもう楽勝でござりまする🤤

ご覧くだされ!

この余裕の表情を!

さて、お主が最後の1人❗️

…あ。

わたくしを倒した褒美として、こちらの箸を献上致す🥢

いろいろあり申したが、誠に楽しゅう御座りました😆

今すぐにでもチャンバラがしとうござりまする❗️❗️

柳川の地で、

開催いたしたチャンバラ合戦

皆の活躍の元…

天晴❗️❗️❗️

久しぶりのブログ、やはり書きたいことが溢れてしまい申した😅

タグ: 史料館イメキャラ, 武将隊

Posted in 雷切丸 | おにぎえ日記 楽しかったチャンバラ合戦 はコメントを受け付けていません

▲ページの先頭へ

2019/9/27

本日9月27日はあま姫様の出立の日でござりまする…

わたくしも参陣しとうござりましたが、叶いませなんだ( ; ; )

…はい

あま姫様にはたくさんの思い出がござりまする

昔昔、わたくしの憑代殿が初めて熊本城に訪れた際、もてなしてくださったのはあま姫様にござりましたかなぁ、、

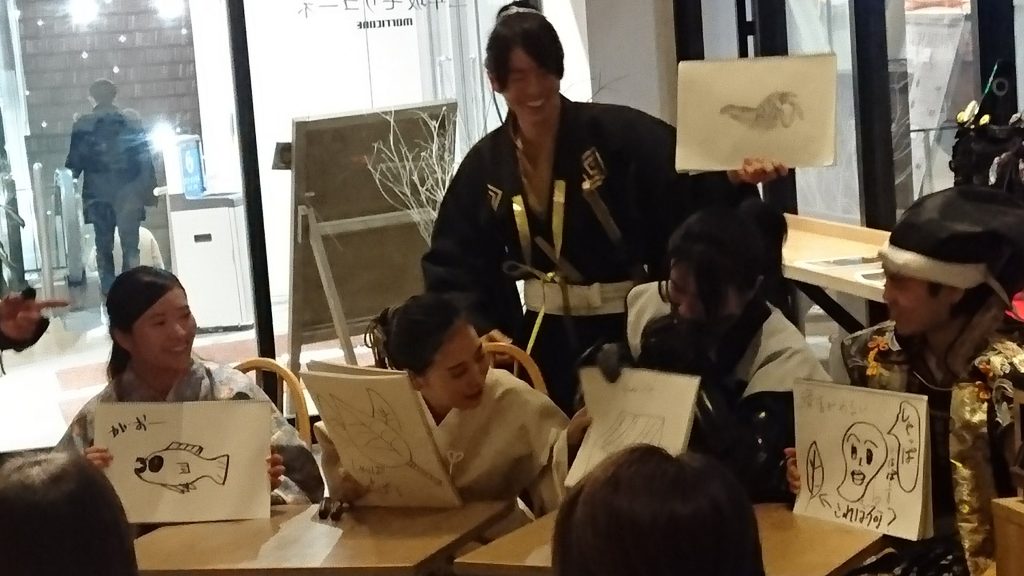

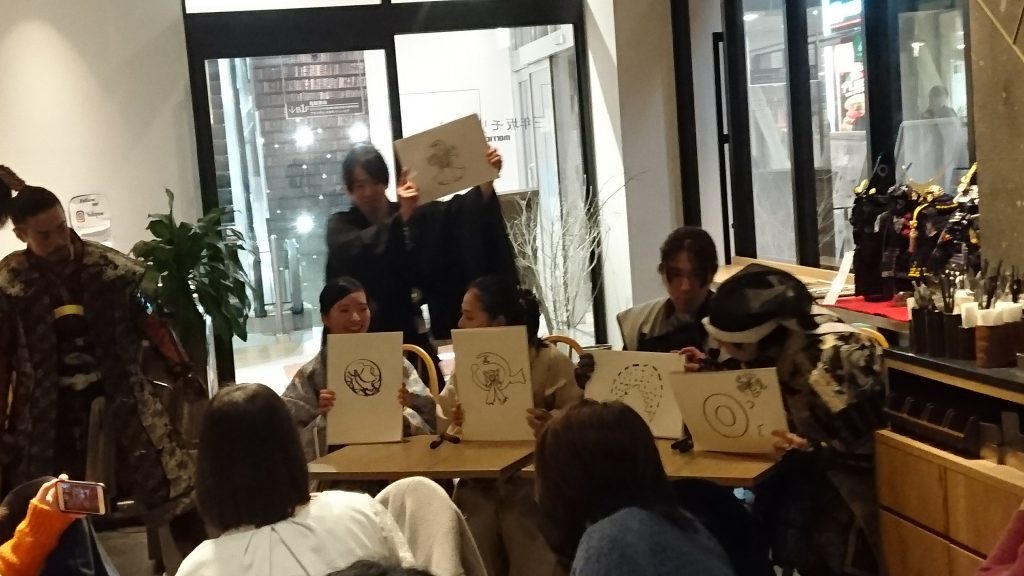

モノチカ2018では至る所でお世話になり申した

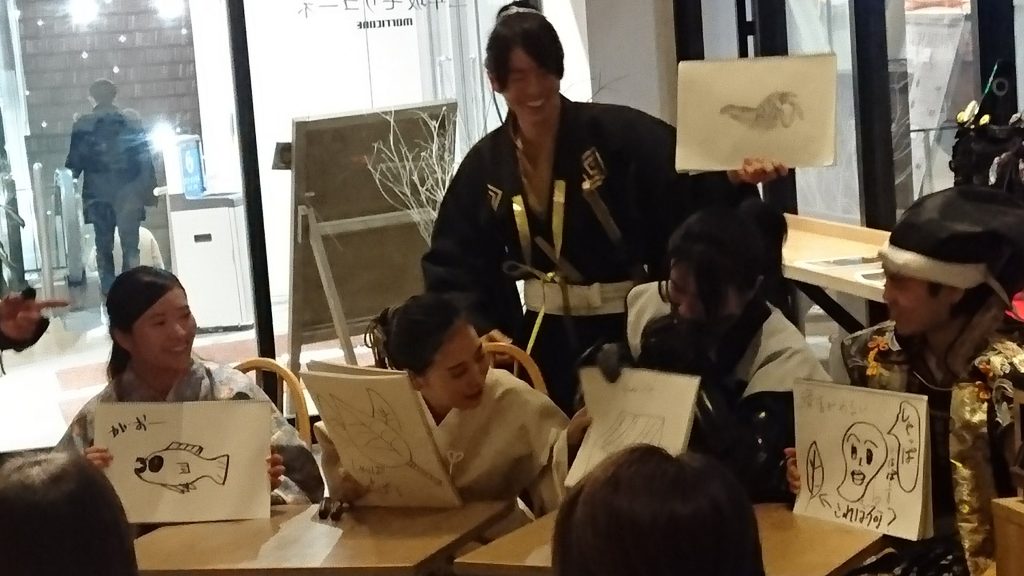

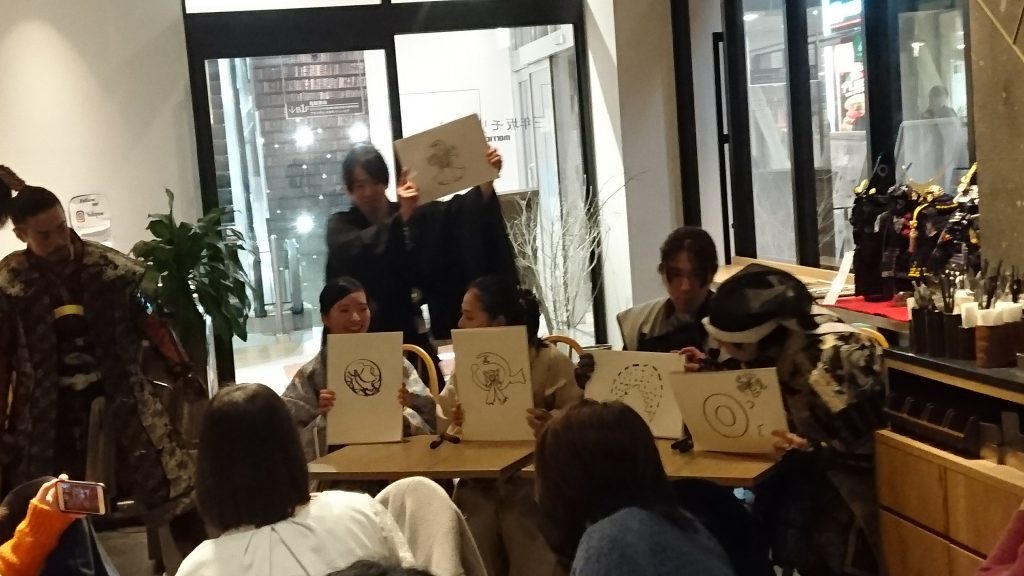

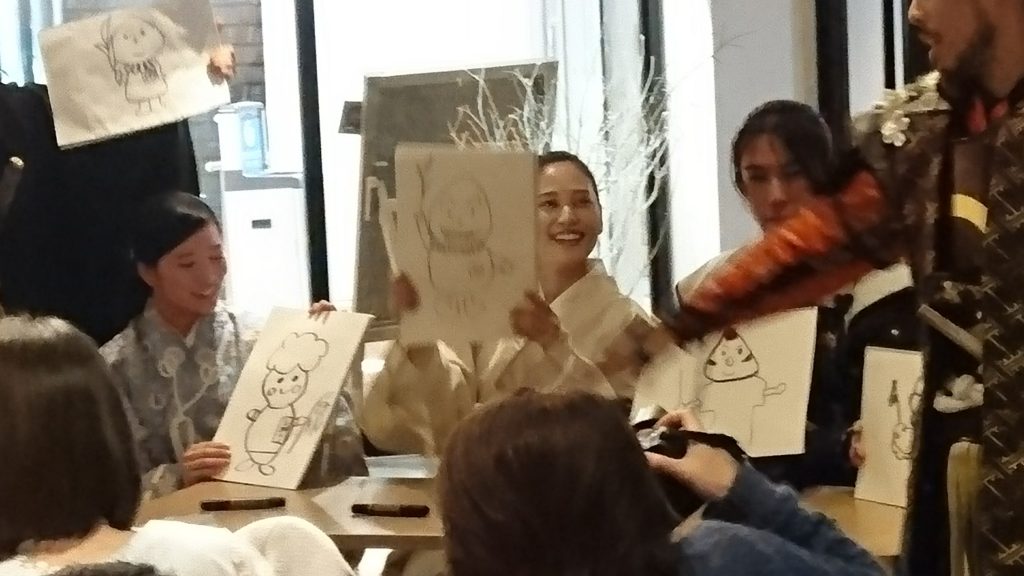

お絵かきクイズでのあま姫様と立花家中

前日のモリコーネ、熊本市内パレード、お城ツアー、舞台裏

当時は何も知らぬわたくしを優しくサポートしてくださりました!

お城ツアーでのあま姫様と誾千代姫様と覚兵衛殿とわたくし

そして、その舞は美しく華やかで…

実はわたくし、あま姫様の舞を参考に演舞のお稽古に励んでおったこともあり申した^ ^

もうそのお姿を当世にて拝見できぬことが大変に寂しゅうござりまするが、あま姫様は『戦国時代の花』と呼ばれたお方

元いた場所へ帰るだけのこと!

またいつか、お会いできる日を楽しみにしております!!

あま姫様

たくさんの思い出をありがとう御座りました(^∇^)

…

°(ಗдಗ。)°.

タグ: 史料館イメキャラ, 武将隊

Posted in 雷切丸 | 雷切丸より あま姫様へ はコメントを受け付けていません

▲ページの先頭へ

2018/1/23

誾千代じゃ。

昨日1月20日は、416年ぶりに長洲の地に戻って参った。

「長州(ちょうしゅう)」と空目せぬようにな、「長洲(ながす)」じゃ。

熊本県玉名市長洲町腹赤という場所でわたくしは晩年を過ごし、永眠した場所に「ぼたもちさん」と呼び親しまれた供養塔が建っておる。

その所縁深き地、長洲町の中央公民館で宗茂様とともに挨拶口上をいたし、

葉室麟殿の『無双の花』の朗読もいたした。

会場には多くの民が駆けつけ、皆々笑顔で我らに拍手をおくってくれた。

嬉しいのう。あいむあっとほーむ、じゃ!

長洲町長の中逸殿からもあたたかく力強い応援の言葉をいただいた。

中逸殿から長洲町の土産をいただいたのじゃが、それがほんに美味しゅうて、愛らしきものであった。

我の名のついた「誾千代姫カステラ」は黒糖とバターの風味がなんとも言えずくせになりそうな美味しさで、

丸い形が「ぼたもちさん」のようじゃな。

そして、金魚のまち長洲町を代表する「金魚もなか」。白あんと黒あんがあって、どちらを食すか迷ったぞ。

殿は赤い袋の白あんを、我は黒い袋の黒あんを所望した故、喧嘩にはならなんだ。

どちらも長洲町のお菓子のよね村でもとめることが出来るようじゃの。

長洲町が昔にも増してよき所になっておって嬉しいのう。

また五月に訪れることにいたそう。

お前様!長洲では我が主役でよろしゅうござりますな。

タグ: 史料館イメキャラ

Posted in 誾千代 | 姫よりー長洲町の皆々へ はコメントを受け付けていません

▲ページの先頭へ

2018/1/17

誾千代じゃ。

1月13日と14日、のお江戸の話をしたいと思ふ。

…楽しかったんじゃ!! 殿が呆れるくらいにの…

浅草のまるごとにっぽん という屋敷にて柳川フェア という市がたち、そこではわが領土の物産のことども賑やかに披露いたしたが、

我らの役目は、「立花宗茂と誾千代」NHK大河ドラマ招致を江戸にて盛り上げるというものであった。

当世にてもここに厳しき天下取りの合戦が繰り広げられておるんじゃ。

が、殿との遊山気分も味わったぞ。 しんこんりょこう じゃ。

ちと言い争いにはなったが、記念の土産も買うてもろうた。 委細はこちらでご覧下され。

雷おこしじゃ! (*^-^*)

雷切丸への土産にもしたぞ。

雷切丸への土産にもしたぞ。

浅草はほんによきところでな。父道雪様は、よく御籤をひいたと聞く…我も殿と当世の御籤を引いたが、

よき年になりそうじゃ。

これを読んでおられる皆々にも神仏のご加護のあらんことを願っておる。

タグ: 史料館イメキャラ

Posted in 誾千代 | 姫よりー初のお江戸の土産話 はコメントを受け付けていません

▲ページの先頭へ

2018/1/7

450ぶろぐでは、初めてお目にかかる、

立花家史料館公式イメージキャラクターの立花宗茂である。

新しき年を迎えて清々しい心持で挑んだ、閃光談話(フラッシュトーク)、 いかがであったか。

与えられた時間は短い故、歌っているうちに終わってしまい申した。

ここにその続きを記す。

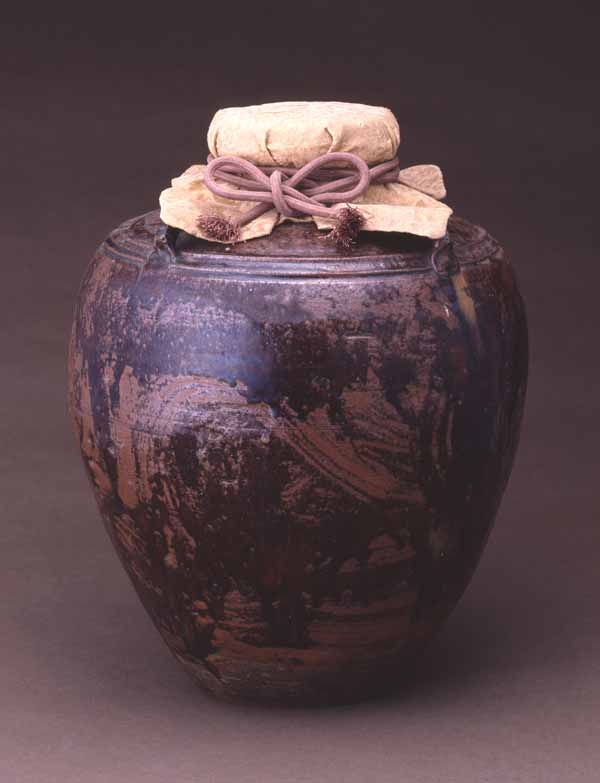

現在、立花家史料館では特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」を開催中であり、

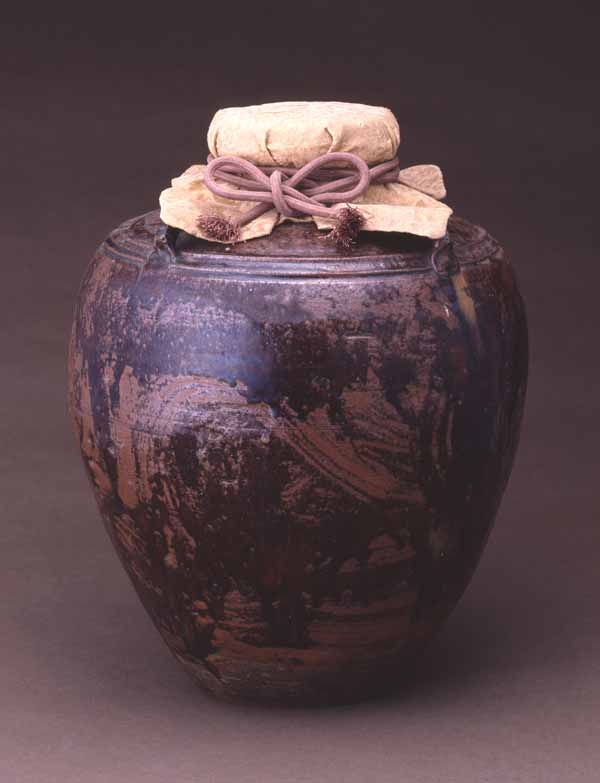

展示資料のひとつに

唐物茶壺がある。名の通り中国方面からやってきたものである。

この茶壺が儂の手に渡った話をした。

これは、太閤様より拝領の茶壺である。誉れの茶壺じゃ。

儂が活躍しておった、江戸時代の初め頃でも、京都の上林家で茶壺に茶葉を詰めてから江戸屋敷に運ばせておったが、

徳川様の天下となり、その御用となる御茶壺が運ばれる時には、特に御茶壺道中と言ってかなり物々しい行列となっていった。

いかなる者であろうともこの御茶壺行列と出会えば、道の端に神妙に控えておらねばならなかった。

そこで、このような歌も歌われたという訳じゃ。

「ずいずいずっころばしごま味噌ずい

茶壺に追われて戸ぴしゃん

抜けたらどんどこしょ・・・・」

やっかいな茶壺道中が通りすぎるまでは、戸を閉めて家の中でじっとしておこうという可笑しな童謡じゃ。

茶壺は、当世ではあまり馴染みの無い道具であるが、儂の若い頃は大変格の高い茶道具であり、自らの格式をも示すものであった。

展示会場にはもうひとつの茶壺があるが、

この瀬戸茶壺は、三代将軍徳川家光様からの拝領品である。

400年を経てもなお、見事な景色じゃ。

タグ: 史料館イメキャラ

Posted in 立花宗茂 | 茶壺と童謡の続き はコメントを受け付けていません

▲ページの先頭へ

2017/12/10

今年は立花宗茂生誕450年と言い続けてきましたが、それもあと一ヶ月をきってしまいました。

ぎりぎりではありましたが、12月9日より生誕450年記念特別展「立花宗茂と柳川の武士たち」が開催です。

その内覧会があった8日に、当館のイメージキャラクターにもう一人(というか、ひとつ)新しい仲間が登場しました。

立花家伝来の刀剣、雷切丸の化身「立花雷切丸くん」です。

去年の12月、イラストの雷切丸くんが登場して一年、今年は実写化してみました。

これから時々、お目見えとなりますのでここで少しご紹介いたします。

立花雷切丸くんとして史料館の普及活動に頑張ってくれるのは、

柳川市出身の高校生、山川源太くんです。

素顔はとても爽やかで礼儀正しい、俳優を目指す17歳男子。眼鏡がよく似合っています。雷切丸くんのイメージにピッタリですが、雷切丸くんほどやんちゃではありません(笑)

8日は、刀剣雷切丸についての解説で初めて姿を見せましたが、長い解説を完璧にこなしてくれました。

今後は、フラッシュトークや様々なイベントで「宗茂と誾千代」と一緒に活動をしていただく予定ですので、ここでご紹介いたします。

雷切丸くんの名乗り口上(練習中)はとってもかっこいいんですよ。次回登場の時にお披露目出来ればと思います。(フラッシュトーク出演の日は、お昼の館外ご挨拶の時にですが、お天気次第です)

どうぞよろしくお願いいたします。

タグ: 史料館イメキャラ

Posted in 館長の植野 | 公式イメージキャラクターに新しい仲間 はコメントを受け付けていません

▲ページの先頭へ

2017/11/17

立花家の人々、立花万起子です。

11月18日に開催の「立花宗茂ゆかりの京都大慈院で歴史講話とお茶会」のレポート記事を綴ります。

お菓子と同じく、お茶席で使うお道具を考えて組み合わせるのも悩みであり楽しみであります。

史料館は多くの茶道具を所蔵していますが、それらは古くて貴重なものなので実際にお茶席では使うことはできません。ですから今回のお茶席のために(というか口実に!)、宗茂とつながるようなデザイン・意味合いの茶道具をいくつかそろえることにしました。

宗茂とつながるようなデザイン・・・

宗茂といえば「月」!

立花宗茂の具足と軍扇には月がデザインされています。

宗茂所用の具足は「鉄皺革包月輪文最上胴具足(てつしぼかわつつみ がちりんもん もがみどうぐそく)」といいます。胴と兜の脇立てに大きな輪貫(わぬき)の意匠がほどこされています。立花家の具足帳には「月輪(がちりん)」としるされているそうです。シンプルでダイナミックな輪貫のデザイン、泰然と夜空にうかぶ満月を思わせます。

「鉄皺革包月輪文最上胴具足」@Google Arts & Culture

宗茂が使っていた軍扇には三日月がデザインされています。「三日月図軍扇(みかづきずぐんせん)」。軍扇は軍配や采配のように、大将が戦で指揮するために使うものです。そういう勇ましい場面で使うものですが、宗茂所用の扇は、骨も細く木地で、金地に銀の三日月が扇面の中央をはずしてアシンメトリーにおかれているデザイン性の高いものです。

「三日月図軍扇」@Google Arts & Culture

満月か三日月、アンテナをはって茶道具をさがしていましたら、ある景色を蒔絵でほどこしたある棗にであいました。宗茂とつながるイメージを持っていると感じました。

タグ: 立花家18代目の人々

Posted in 立花家の人々 | 11/18大慈院イベントレポート③ 月と宗茂 意匠について はコメントを受け付けていません

▲ページの先頭へ

2017/11/17

立花家の人々、立花万起子です。

11月18日開催の「立花宗茂ゆかりの京都大慈院で歴史講話とお茶会」のレポート記事を綴ります。

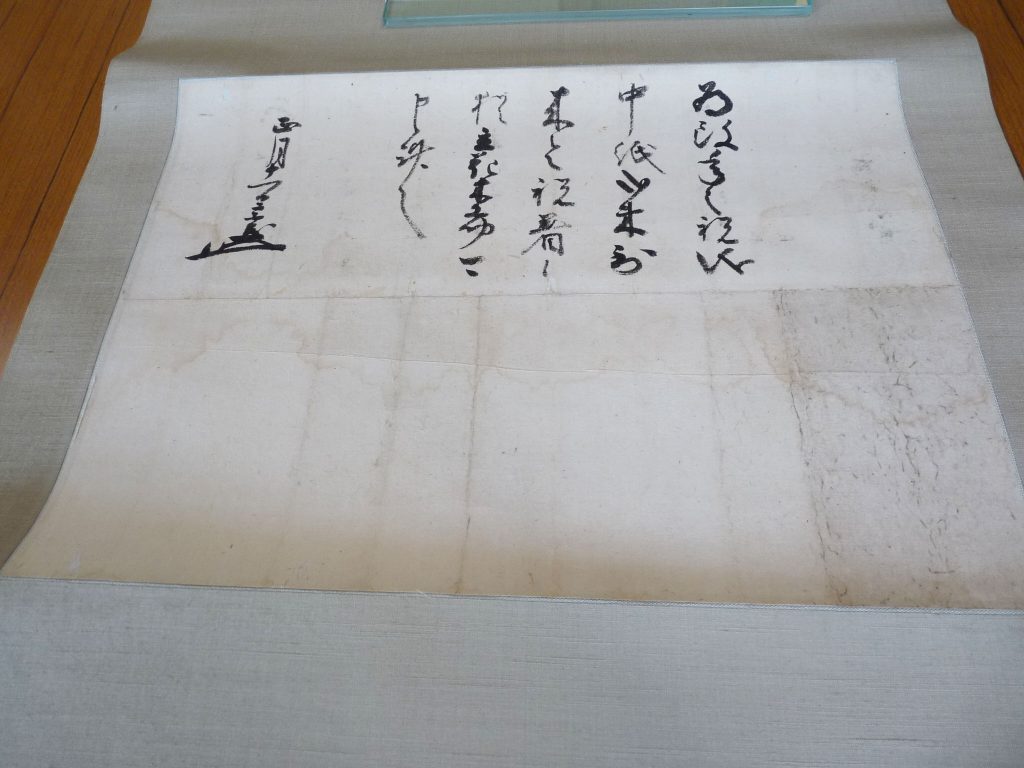

柳川古文書館と立花家史料館に協力をいただき、お茶席では掛軸、香合、茶杓を飾りました。この三つの道具について紹介します。

掛軸

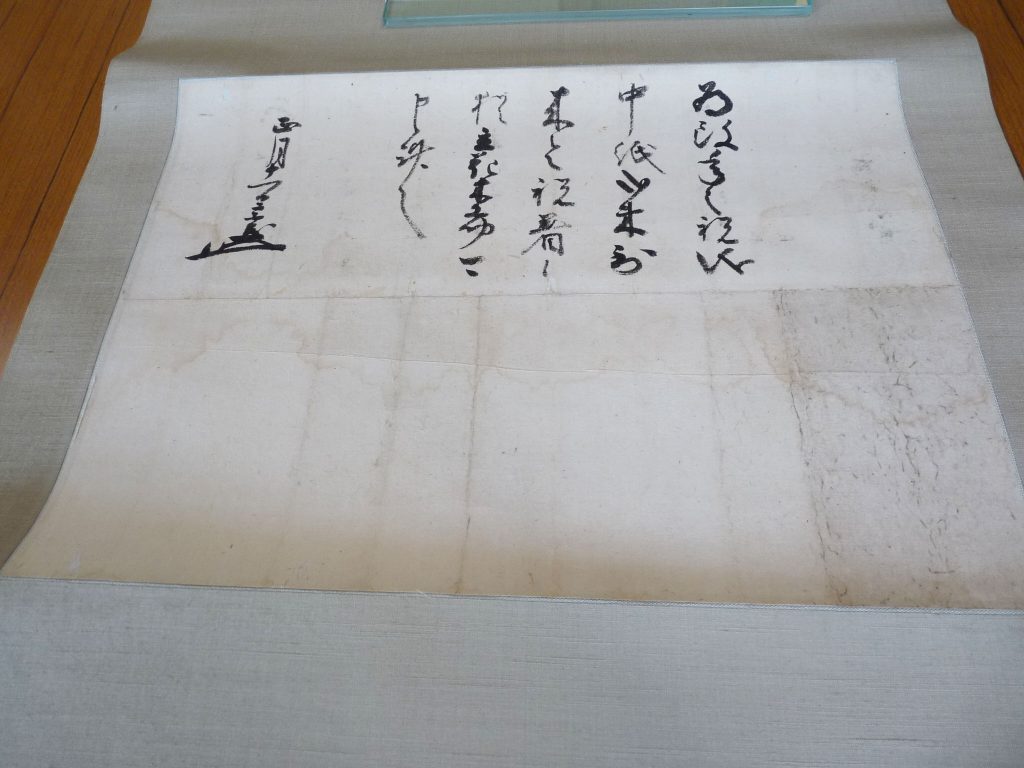

立花宗茂書状 中紙二束 (立花家史料館所蔵・柳川古文書館寄託)

改年の祝儀として中紙二束が送られたことへの返礼

釈文

為改年之祝儀

中紙弐束到

来令祝着候

猶立花木工助可

申候 謹厳

正月十一日 宗茂(花押)

読み下し文

改年の祝儀として、中紙二束到来。祝着せしめ候。なお立花木工助申すべく候。謹言

正月十一日 宗茂

宛所はないので誰に送ったものかは不明。宛所は通常左端に書かれますが、折り目とシミの形状からこの書状は端が裁断されたのではないかと考えらます。

中紙とは上質ではない中程度の紙。中紙、祝着という言葉遣いから目下のものへ送った書状と思われます。

宗茂と名乗っていることから1620年以降、柳川に復帰してから書かれた書状のようです。

花押は宗茂の筆ですが、その他は祐筆(ゆうひつ 文書・記録の執筆・作成にあたる職)によるものです。

柳川古文書館

立花宗茂450ブログ 大慈院イベント準備④の記事で古文書について書いています。

香合

貝香合 (立花家史料館所蔵)

江戸時代初期

9.2cm×5.9cm×2.0cm(厚さ)

寛永15年(1638年)または翌16年の家光の下屋敷御成りの際、拝領した香合。

蓋表

蓋表

底面 中央には雲形の高台

底面 中央には雲形の高台

特徴

貝製、蓋表と底面に彫刻。蓋表の窓の中に霊芝、鳳凰、菊流水紋等が浮き彫りにされ、まわりは細かい青海波の地紋。底面には蓋表と同様の文様が施され、中央に雲形の高台。

お茶席では飾っていませんが、外の包みには以下が墨で書かれています。

「貝 / 御香合 / 大猷院様御残し□品 / □□上□□書付在□中」

「大猷院様」:徳川家光(三代将軍)

「御」香合とありますが、御の字がつく場合それは大名が直接使うものをさします。しかし、これは香合として使われたことはおそらくないのではと思われます。細かく彫られた鳳凰の羽や波模様が貝表面に優美な陰影をつくります。400年前のものですが、いまでも美しい輝きをはなっています。

茶杓

一尾伊織作 江戸時代初期 (立花家史料館所蔵)

17.9cm×0.9cm 節下長9.7cm

茶杓と筒 下方に「一庵」と号が書いてある

茶杓と筒 下方に「一庵」と号が書いてある

特徴

竹に透漆を掃く。中節、双樋(節から櫂先にかけて樋が二本通っている)、丸撓(まるく曲がる)、櫂先は丸く蟻腰浅い。節上は鼈甲色、節下は煤竹色。切止めは垂直な一刀下しに面取りを加える。筒は真の筒で面取、墨書銘あり。

作者 一尾伊織 (号 一庵)

作者の一尾伊織は江戸時代初期の旗本で茶人。細川三斎(忠興)の家臣津川四郎左衛門に茶道を学び、三斎流一尾派を創始しました。詳細はGoogle Arts and Cultureの立花家史料館所蔵コレクションのサイトもご覧ください。

「茶杓 一尾伊織作」@Google Arts & Culture

とても繊細なつくりで、自分が普段使う茶杓と比べると華奢です。江戸時代につくられた茶杓はこのように細いものが多かったそうです。節の上下で色つやが異なるところ、櫂先へむけてあらわれる二本の樋が美しいと思いました。

香合や茶杓は実際にお茶席で使うことはできませんでしたが、普段はガラス越しでしか見ることができない収蔵品をイベント参加者の方々には直に見ていただき、宗茂が生きていた400年前の雰囲気を少しでも感じていただけたらと思いました。

タグ: 立花宗茂, 立花家18代目の人々

Posted in 立花家の人々 | 11/18大慈院イベントレポート①宗茂ゆかりの道具たち はコメントを受け付けていません

▲ページの先頭へ