劇場版 立花伯爵邸西洋館 CODE:White Chimney

2023/12/31立花伯爵邸の煙突から、サンタさんはやって来ませんでした。

前回、ムリだろうなと予想しながらも誘ってしまい、サンタさんへの配慮に欠けていたと深く反省しています。

やはりこの穴のサイズでは、煙は通っても……

この写真は、実際に立花伯爵邸 西洋館の煙突の穴を撮影したものです。

話は平成17年(2005)3月20日 日曜日にさかのぼります。

10:53 福岡西方沖地震が発生。

柳川市では震度5弱を観測しましたが 、幸いにも人的被害はありませんでした。

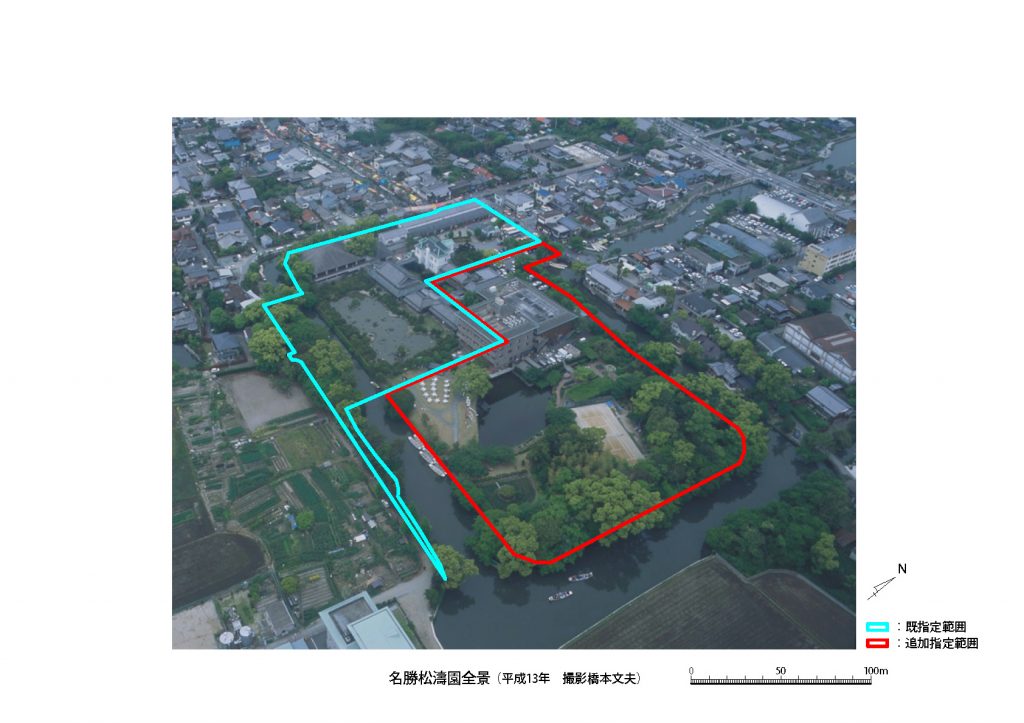

国指定名勝「松濤園」(当時の名称)の被害はどうでしょうか。

え?

え~⁇

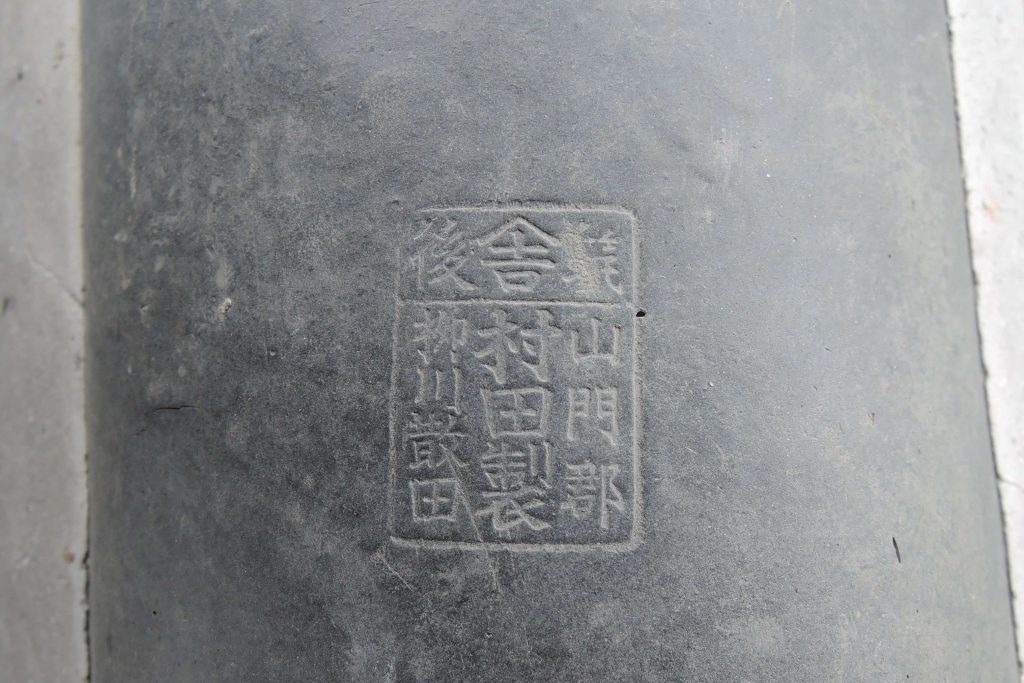

西洋館の煙突って、レンガ造りだったの⁈

ここからは、当時現場にいた当館館長に取材し、臨場感を添えてお届けします。

日曜の自宅にて、地震に驚愕しながらも無事にやり過ごした午後、やっと電話も通じるようになったと思っていた矢先に、

「もう、大変なの~、大変なことになってるのよ!」

という職場からの電話。

慌てて地震の混乱が冷めやらぬ通勤路を乗り越え、西洋館南側に到着。

柳川市の文化財保護担当者と、被害状況を確認しました。

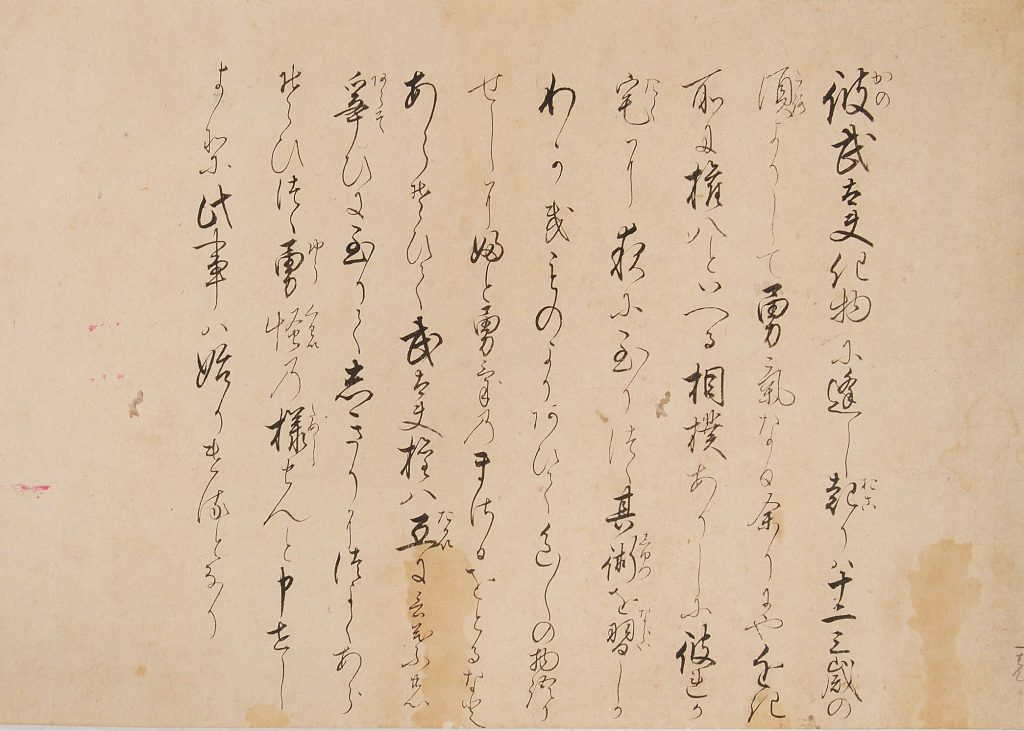

柳川市作成の備忘録には、このように記されています。

14:00 名勝「松濤園」所有者の立花氏から西洋館損壊の連絡。

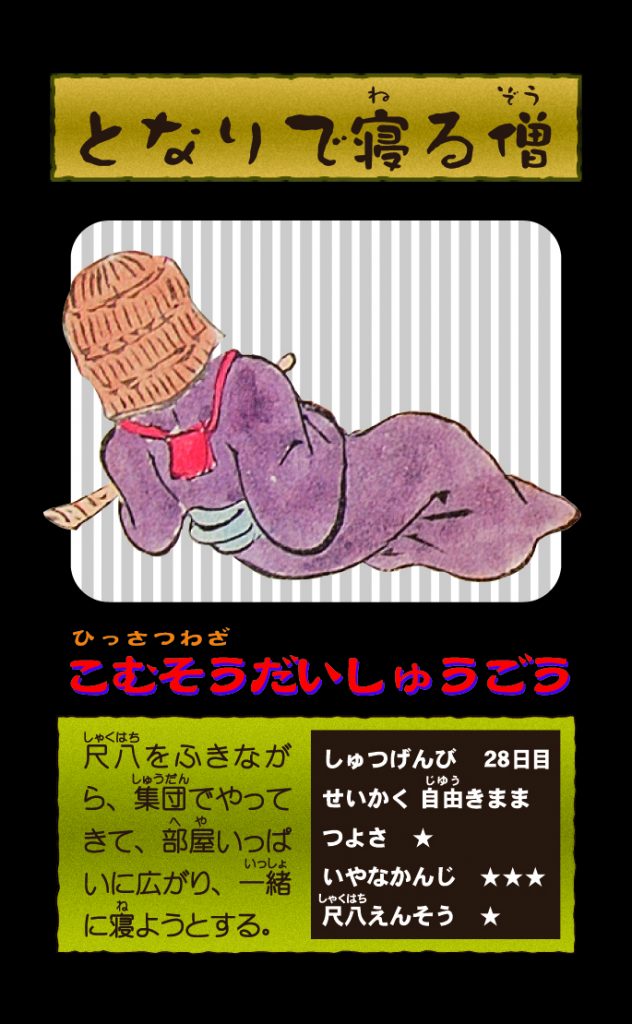

15:30 松濤園被害状況確認。西洋館マントルピースの上部損壊(崩落の危険性あり)。庭園内の灯籠2基が倒壊。対月館南側の水路際の塀が倒壊。西洋館周辺についてはコーンにより立入禁止区域を設定。

崩落の危険性!!!

頂上部分が落下し、対面の立花伯爵邸「大広間」を破壊するという、二次被害も想定されます。

どうする?

翌21日は振替休日でしたが、まずは福岡県文化財保護課へ被害状況を報告。

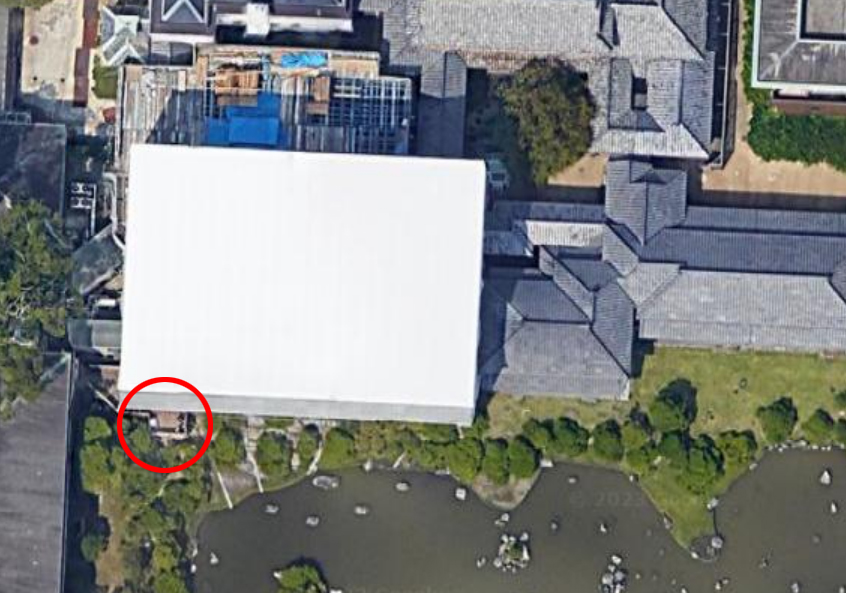

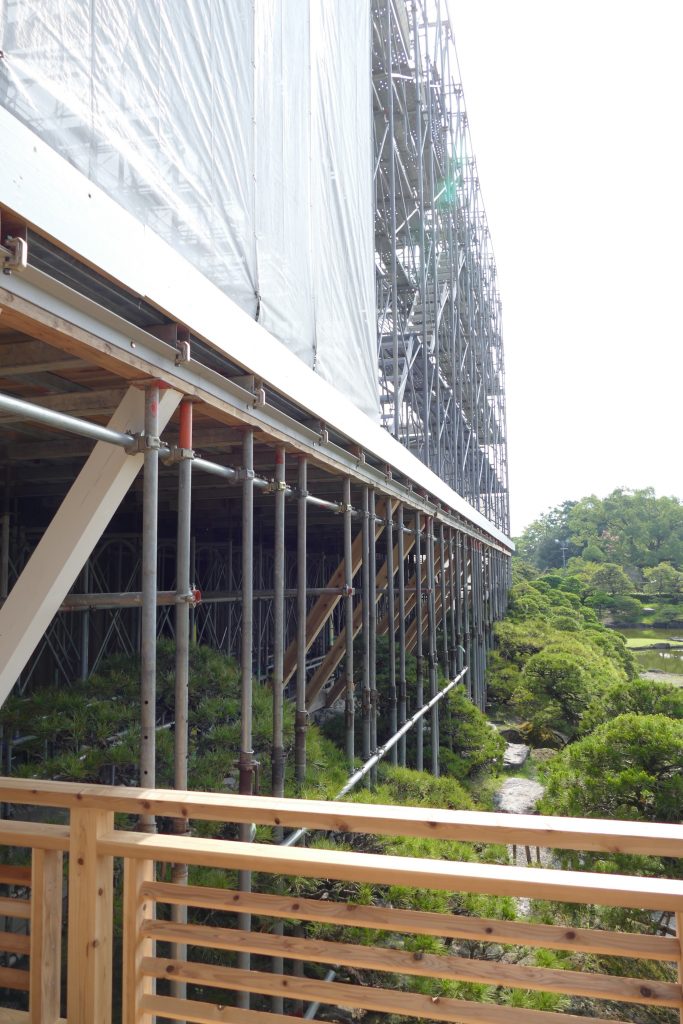

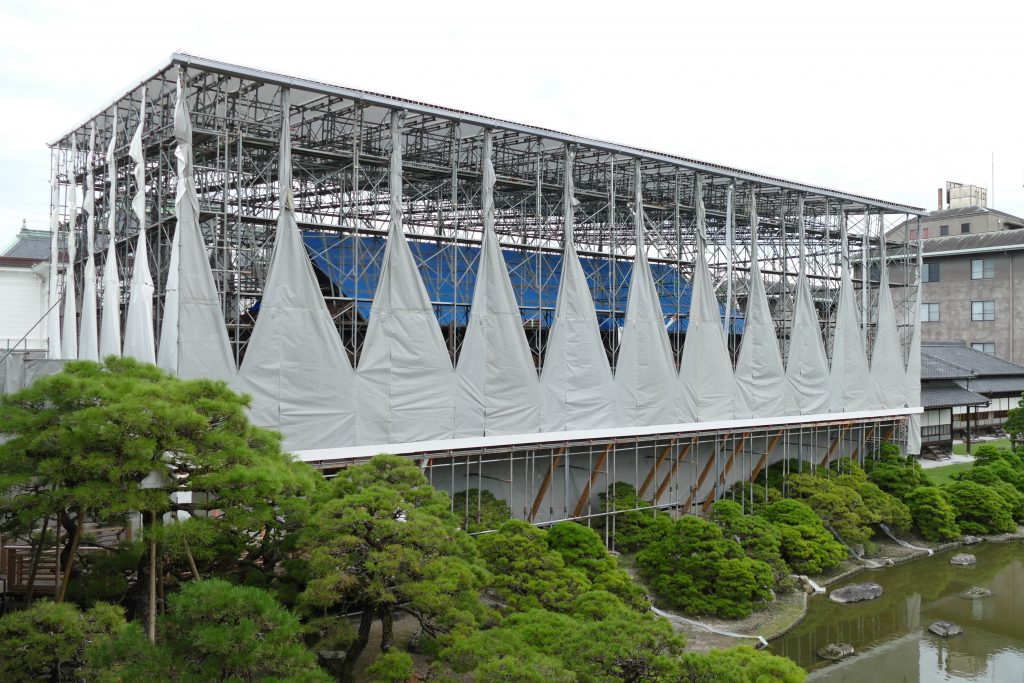

崩落防止のためにマントルピース周囲に足場を組み、建物からワイヤーなどで引っ張る措置を指導され、22日に応急措置を実施しました。

3月23日

柳川市史 歴史建造物専門研究員でもある、有明工業高等専門学校建築科助教授(当時)・松岡氏と、過去に西洋館を修理した実績がある株式会社 大林組により立入調査がなされ、構造的には問題はないが、マントルピース及び内装の修理が必要と診断されました。

しかし、崩落までのタイムリミットは変わりません。

なるべく早く、煙突頂上部分を取り外したいところですが、国指定名勝の一部なので、所有者の一存だけでは何も出来ません。

柳川市と福岡県と文化庁と、密に連絡をとり、協議を重ねます。

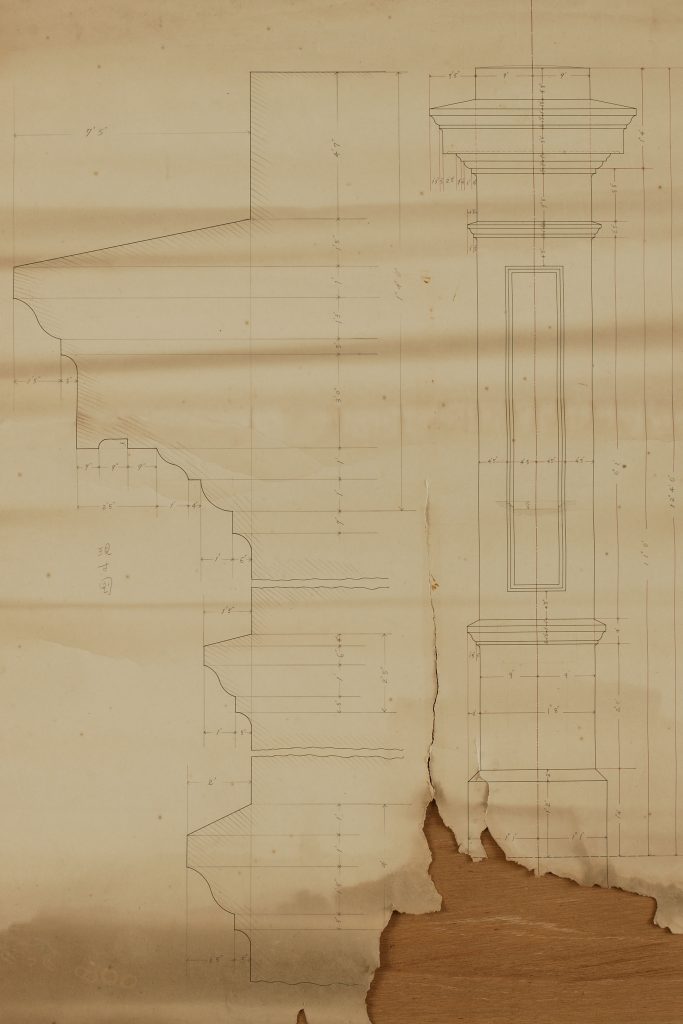

災害復旧のため、現状変更したり補助金を申請したりするにも書類の提出が必要となり、根拠を示す資料も作成しなければなりません。

他にも地震の被害が判明し、予期せぬ出費が次々と生じてきます。

平成17年(2005)4月13日 水曜日

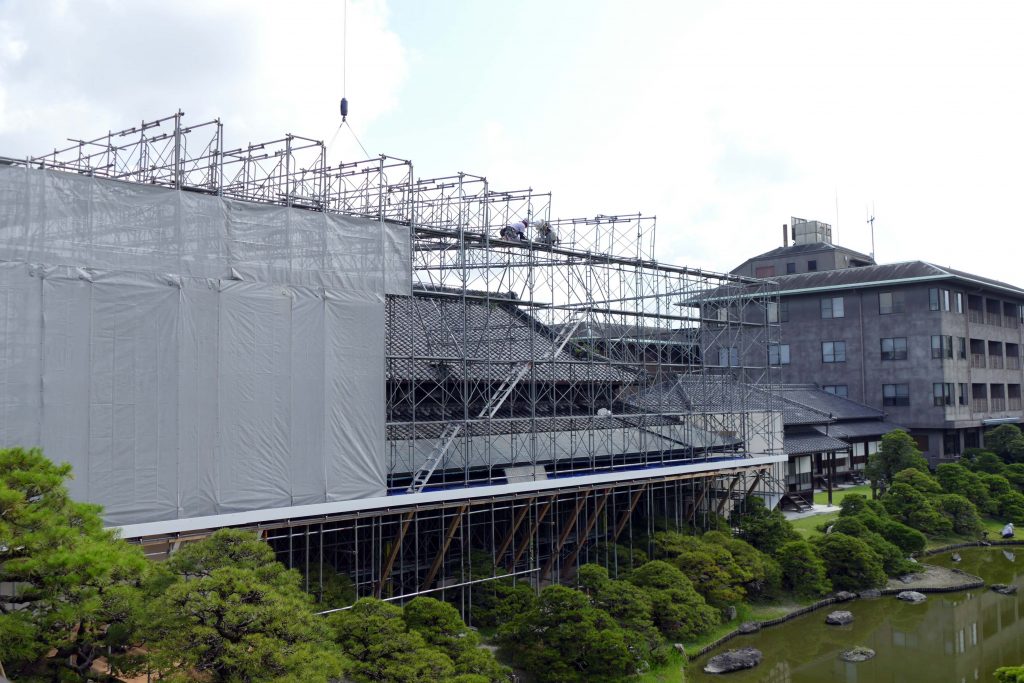

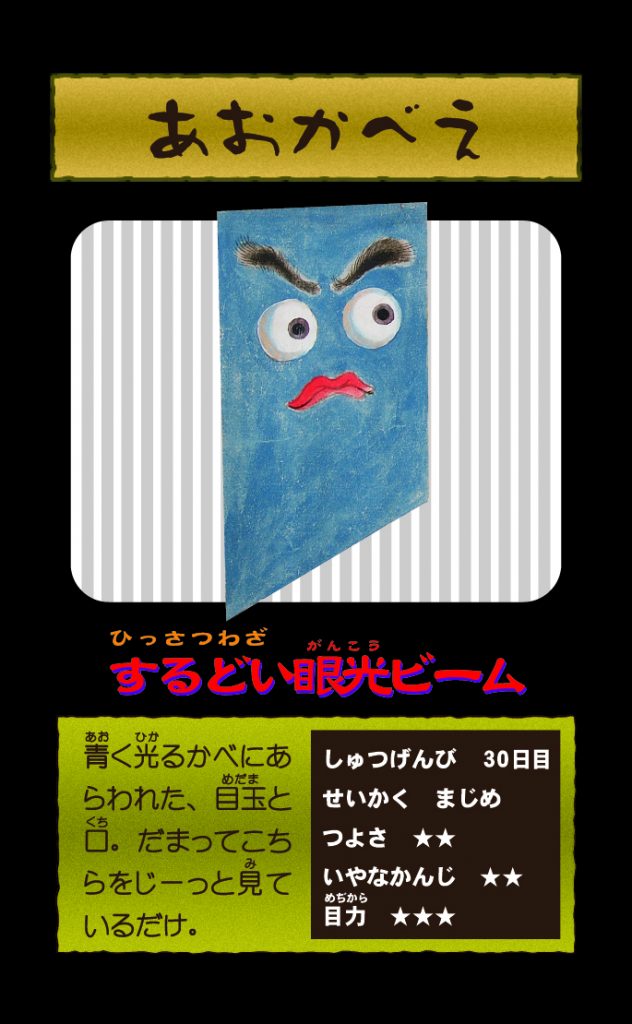

9:00 西洋館煙突の先行解体工事がはじまりました。

ハラハラ

※BGM注意、3倍速

ドキドキ

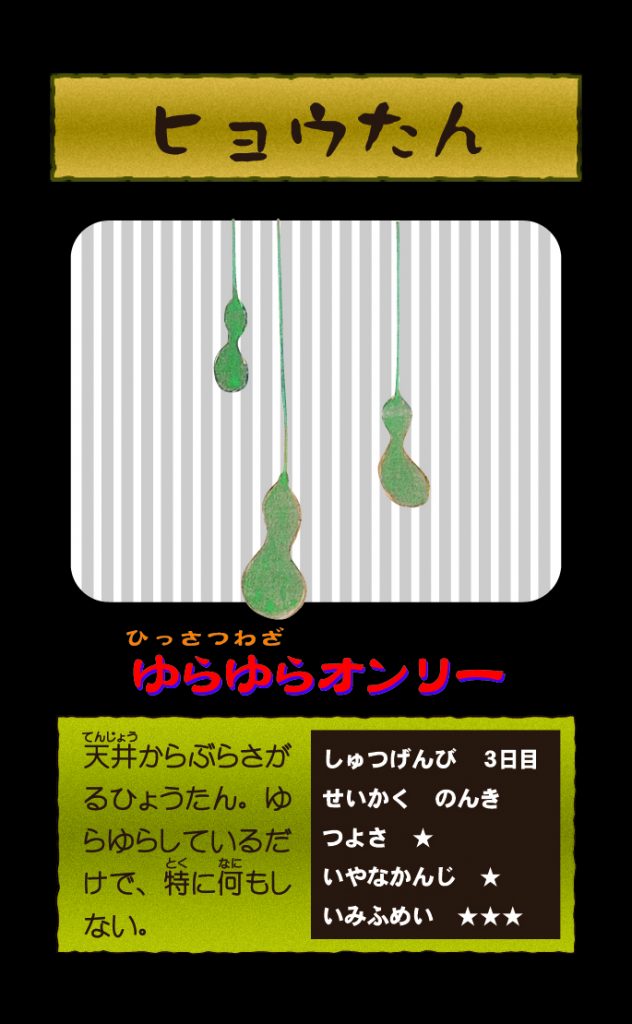

2本並んだ煙抜きは鉄製で、かなりの重さだと推測されていました。

ブロック状にしてクレーンで吊り降ろす間に、崩れる可能性もあります。

頂上部分を動かすことで、不安定になっているレンガにどんな影響があるのか分かりません。

※BGM注意

ホッ

※BGM注意、3倍速

無事に中庭へと降ろすことができました。

なんと重さは3.6トン!

さらに手作業の範囲で、上部から順にレンガを降ろしました。

ただ、これはあくまで応急処置でしかなく、修理工事は始まってもいません。

4月15日には福岡県から、4月22日には文化庁から、被害状況の現地視察に来られ、これから進めていく修理工事の方針が検討されました。

修理工事の監修は、ひきつづき松岡先生に依頼することになりましたが、設計してくれる方を早急に探さねばなりません。

そこで推薦されたのが、福岡県文化財保護課からの信頼も厚い、河上信行建築事務所(当時の名称)でした。

松岡先生と河上先生、ここに御二人が揃ったときから、現在の国指定名勝「立花氏庭園」の文化財としての整備が、大きく動き出すのです。

そして4月27日、福岡県西方沖地震被害にともなう松濤園修理事業実施のための具体的な協議のため、関係者が一堂に会しました。

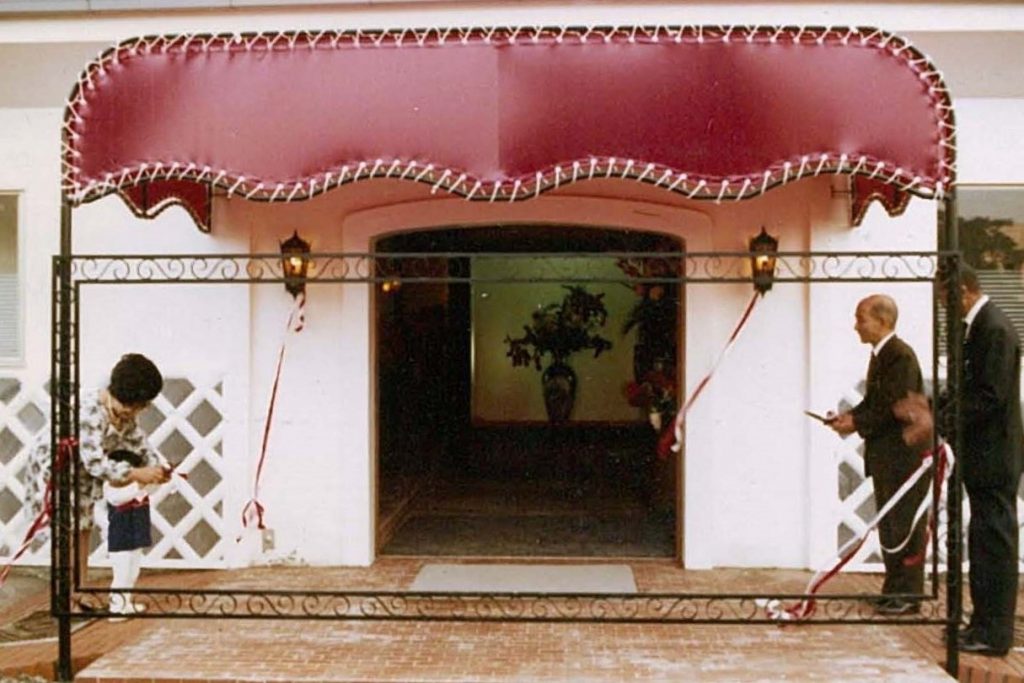

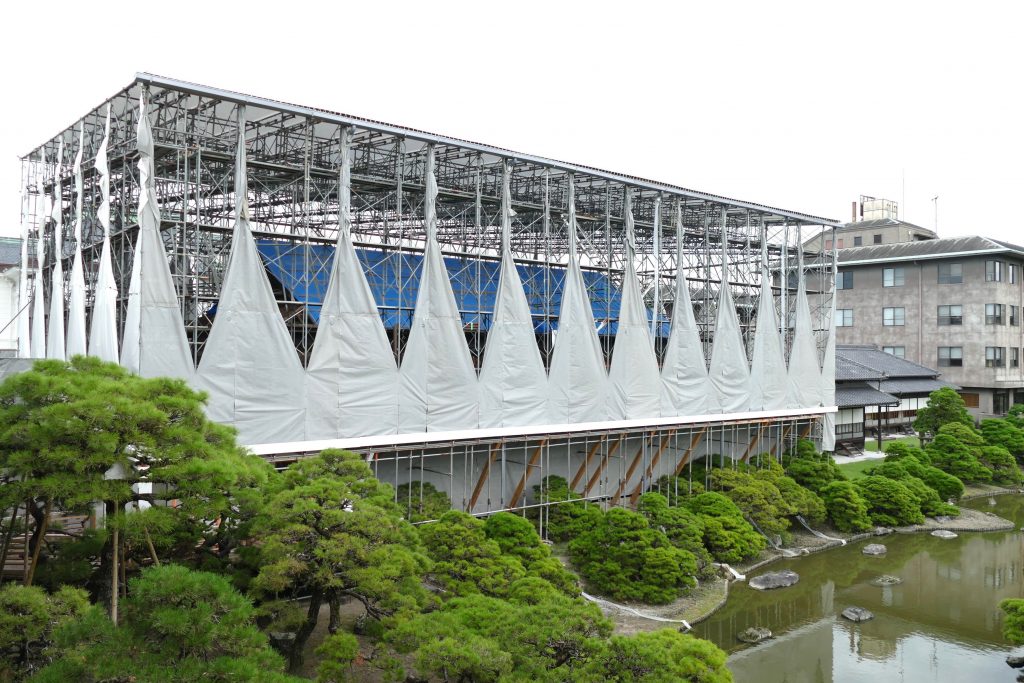

株式会社 御花を事業主体者として、現状復旧を目的とした修理工事を進めるにあたり、 梅雨や台風による影響を考慮した修理箇所の優先順位、修理工事の期間、その間の営業導線の確保などが決定されていきます。

ただ、西洋館の煙突の修理方針については、議論が紛糾しました。

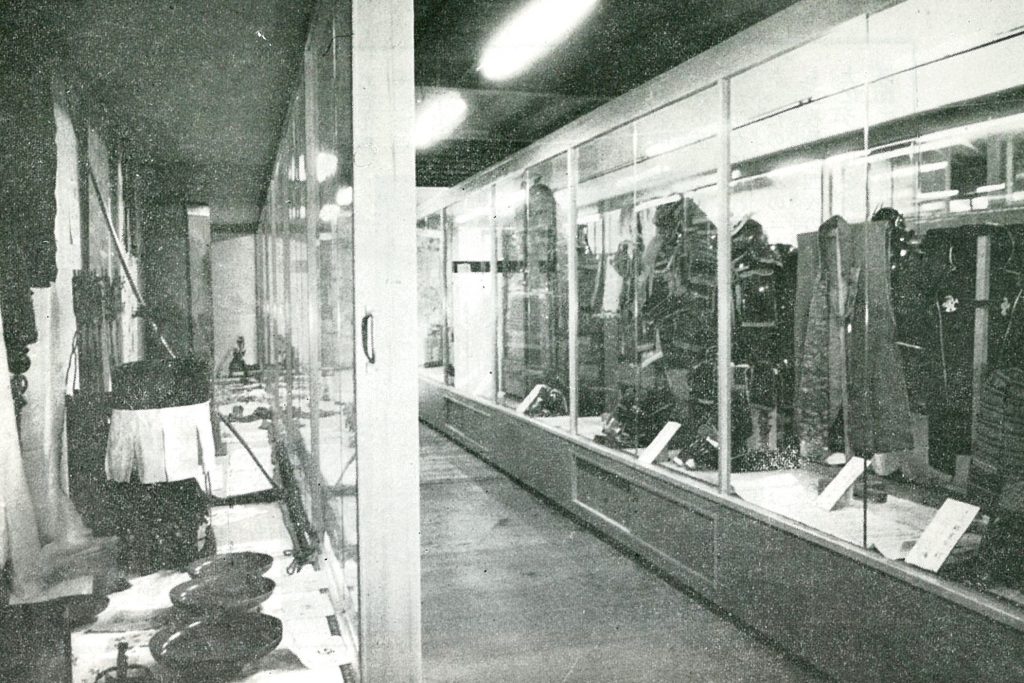

危険箇所のみを取り外して旧材を積み直す工法なら、暖炉は使用はできなくなるが、煙突を解体する範囲が狭まるかもしれないという意見も出ましたが、最後には、構造・デザイン・機能を取り戻したいという所有者の希望が尊重されました。

現時点で振り返ると、暖炉が現役のまま残されたことで、文化財としての活用の幅が広がって良かったと、しみじみ思います。

この協議を契機に、名勝「松濤園」の保存・活用を進めるための委員会が設置されたこと、伯爵邸の各部屋の名称が整理されたこと、営業及び来館者、宿泊客の導線の整理されたことで、後のわたしたちも大いに助けられました。

「一民間企業体としては、長期間の営業縮小というダメージは大きく、短い時間の中で重大な決断を次々と下して文化財修理と向き合わなければなりませんでした。」と館長が語る、当時の御苦労は重々承知してはいるものの、後日談として話を聞く身にとっては、まさに劇場版とも言えるスリルと疾走感で、ワクワクしました。

しかし、これから煙突が修復されるまで、まだまだ数多の困難が待ち構えていて、汗と涙があふれる日々が続くのです。

参考文献

名勝松濤園修理事業委員会・河上信行建築事務所『名勝松濤園内御居間他修理工事報告書』2007.3月 (株)御花、

【立花伯爵邸たてもの内緒話】

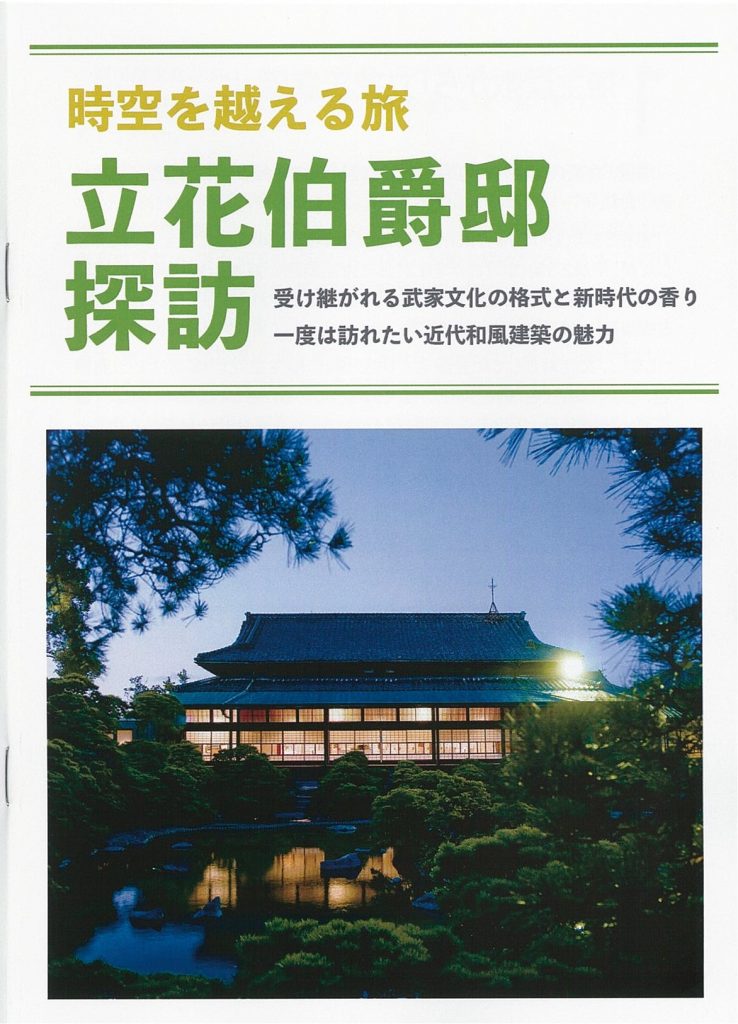

明治43年(1910)に新築お披露目された立花伯爵邸の建物・庭園の、内緒にしている訳ではないのにどなたもご存知ない、本当は声を大にして宣伝したい見どころを紹介します。

また、(株)御花 が取り組んでいる文化財活用の一環である、平成28~31年(2016-2019)の修復工事の記録や裏話もあわせてお伝えします。