「大広間」のヒミツ-明るさと軽やかさと新しさ

2023/2/6立花伯爵邸「大広間」の明るさと軽やかさのヒミツは、修復前の写真にも写っています。

お分かりいただけますでしょうか?

現代を生きる私たちは、明るくて広い室内空間に慣れすぎているため、驚きなく「大広間」を受け入れてしまいます。

よく畳の数を質問されますが、わたしが宣伝したいのは軽やかな開放感です。

ただし、「大広間」は襖で3室に区切られますが、近年はすべての襖をはずしているので、より開放感が増しております。

蛇足ですが、平成28~31年(2016-2019)の修復工事 で新調全交換した「大広間」の畳の数は、97枚+半畳2枚+本床2枚です

立花伯爵邸「大広間」は、室町時代にはじまる住宅建築の様式「書院造」をきちんと踏襲し、旧大名家にふさわしい格式を備えています。

書院造 →わかりやすい動画解説「書院造」(『NHK for School』)

本来は呼称のとおりの書斎でした。

例:『吉水神社書院』【重要文化財】、『慈照寺東求堂』【国宝】

時代が下がると、接客や儀礼の場として使われるようになり、大規模な書院もつくられました。

例:『二条城 二の丸御殿』【国宝】、『本願寺書院(対面所及び白書院)』【国宝】、『名古屋城 本丸御殿(復元)』

※画像が見られる例を選びましたので、ぜひ各サイトもご覧ください。とくに名古屋城本丸御殿は、3Dバーチャルツアー (Matterport) 『本名古屋城丸御殿(表書院をスタート地点に設定)』も楽しめます。

しかし、明治41年(1908)築の立花伯爵邸「大広間」には、近代ならではの新しさもあります。

新しさを実感できるよう、近世の書院造とくらべてみましょう!

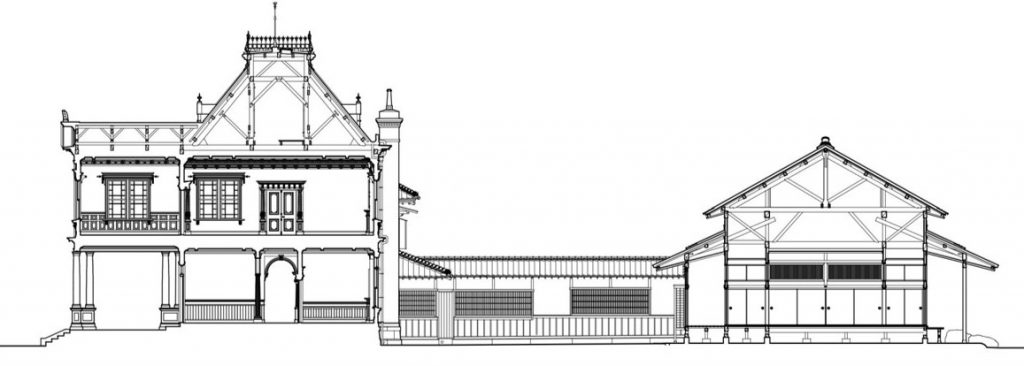

見くらべる相手として、立花伯爵邸「大広間」とだいたい同規模で、使われ方も似てるような気がする、『高山陣屋』【国史跡】(岐阜県高山市)の「大広間」を、勝手に選んでみました。

このように並べると、よくわかるのではないでしょうか?

立花伯爵邸「大広間」の柱の数が少ないのは、一目瞭然です。

3Dバーチャルツアー 『高山陣屋』(Matterport)では測定もできます。

ためしに比べると〔 高山陣屋/立花伯爵邸 〕、 柱と柱の間は1.7m/5.88m と、立花伯爵邸「大広間」が3倍も広くなっています。ちなみに 柱の高さ2.83m/3.64m 、柱の太さ12cm/15cm でした。

また、障子・ガラス障子・欄間障子がはめられていて見過ごしがちですが、とにかく壁面がありません。

加えて天井も高いので、とても明るく軽やかで開放感がある室内空間となっています。

この開放感ある室内空間は、建築当時の新技術によって実現できました。

明治時代に日本へもたらされた技術の1つ、トラス構造で屋根を支えているのです。

従来の屋根の構造、いわゆる「和小屋」では、屋根を支える力を下へと流します。他方、三角形のトラス構造「洋小屋」は、力を外に分散させるので剛性が高くなり、各部材をより細く、柱と柱の間をより広くすることができます。

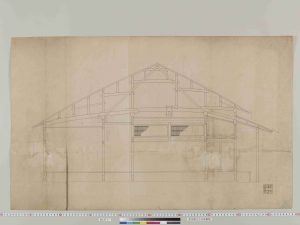

例えば、同時代の設計例の木子幸三郎「渡辺伯爵邸日本館書院矩計図 」(明治36、7年頃 東京都立図書館蔵)は、斜めの筋交いはありますが、屋根の重量を1本の梁材にもたせる「和小屋」です。

東京都立図書館「木子文庫」

内裏の作事に関わる大工であった木子家に伝わる建築関係資料群。 明治期以降、帝国大学の建築学の講師や教授を勤めた木子清敬、幸三郎関係の建築図面や建築写真など約29,000点があり、明治宮殿をはじめ近代の宮殿建築の主要なものをほぼ網羅する。

*「立花伯爵邸」と同時代の建築図面や建築写真が多数公開されています*

現在も「和小屋」と「洋小屋」は使い分けられているので、新技術だからといって、日本の屋根の構造が一変した訳ではありません。

実際、立花伯爵邸「御居間」棟の屋根は「和小屋」です。必要な室内空間の広さにあわせて使い分けたのでしょう。

「大広間」の屋根を、並列する「西洋館」と同じトラス構造としたのは、近世にはなかった、明るく軽やかな広い空間が求められたからではないでしょうか。

また、立花家のお歴々は、とても「新しモノ好き」だったようです。

立花伯爵邸の新築から現在まで、およそ110年が過ぎました。

その間、めまぐるしく産業技術は更新され、最新技術がすぐに古びてしまいます。

現代において、はじめて伯爵邸がお披露目されたときの、人々の新鮮な驚きを追体験するのはとても難しい……

どうにか時代を遡って、立花伯爵邸「大広間」が誇る “明るさと軽やかさと新しさ” を実感してもらおうと、ここまで長々と書き連ねてきましたが、実はまだ終わりではありません。

この機会に声を大にして、とことんアピールしていきます。

参考文献

NHK for School、国指定文化財等データベース(文化庁)、吉水神社(奈良県)、臨済宗相国寺派銀閣寺(京都府)、元離宮二条城(京都府)、西本願寺(京都府)、名古屋城(愛知県)、高山陣屋(岐阜県)、木子文庫(東京都立図書館)

【立花伯爵邸たてもの内緒話】

明治43年(1910)に新築お披露目された立花伯爵邸の建物・庭園の、内緒にしている訳ではないのにどなたもご存知ない、本当は声を大にして宣伝したい見どころを紹介します。

また、(株)御花 が取り組んでいる文化財活用の一環である、平成28~31年(2016-2019)の修復工事の記録や裏話もあわせてお伝えします。